История образования Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера берёт своё начало в 1908 г.

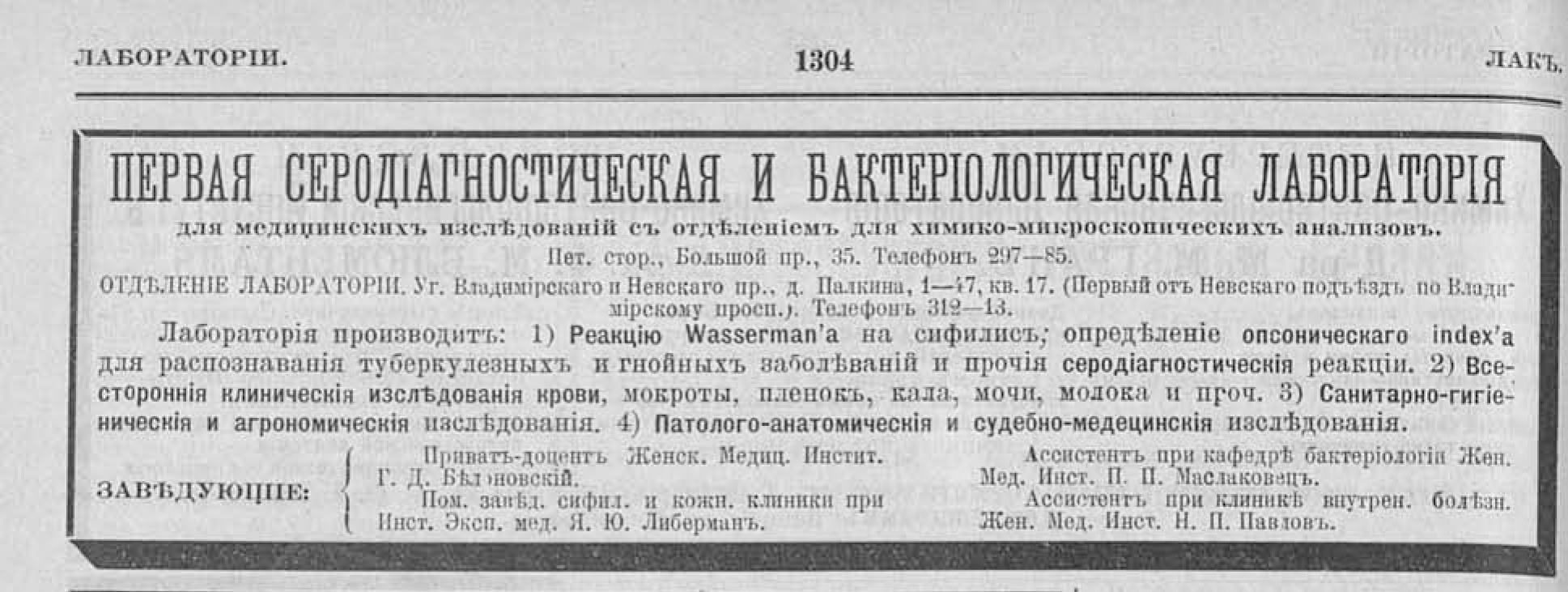

Тогда, в Санкт-Петербурге силами ученых Либермана Якова Юльевича, Маслаковца Петра Петровича и Белоновского Георгия Дмитриевича была создана Первая серодиагностическая и бактериологическая лаборатория, которая разместилась на Большом проспекте Петроградской стороны (с 1918 по 1944 гг. – пр. Карла Либкнехта) в доме № 35-в (дом, построенный в 1898 г. для отставного штаб-ротмистра В.В. Вишнякова по проекту архитектора В.Р. Курзанова). В то время в лаборатории сифилидологии при Клинике кожных и венерических болезней им. В.К. Синягина и А.К. Чекалевой Императорского Института Экспериментальной Медицины под руководством проф. Заболотного Даниила Кирилловича они занимались вопросами, связанными с изучением сифилиса. Для серьезной работы в этом направлении требовалось создание соответствующей лабораторной базы.

Либерман Я.Ю. Маслаковец П.П. Белоновский Г.Д. Заболотный Д.К.

их фондов ЦГИА

Вот как сами создатели лаборатории вспоминают об этом (из фондов архива УФСБ РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.):

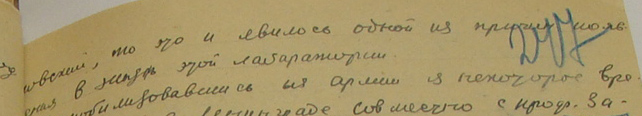

Либерман Я.Ю.: "...у меня совместно с Маслоковец и Белоновским имелась серодиагностическая лаборатория, переименованная потом в Диагностический Институт. С Маслаковец и Белоновским я работал в Институте Э(кспериментальной) Медицины по вопросам сифилиса. Вместе с ними я практически применял реакцию Вассермана. Сначала эта работа, в ее научной части проводилась в стенах Института Эксп. Медицины, но с ростом ее, стал вопрос о ее организации вне его стен, а так как разработку этих вопрсов вели мы - я, Маслаковец и Белоновский, то это и явилось одной из причин появления этой лаборатории..."

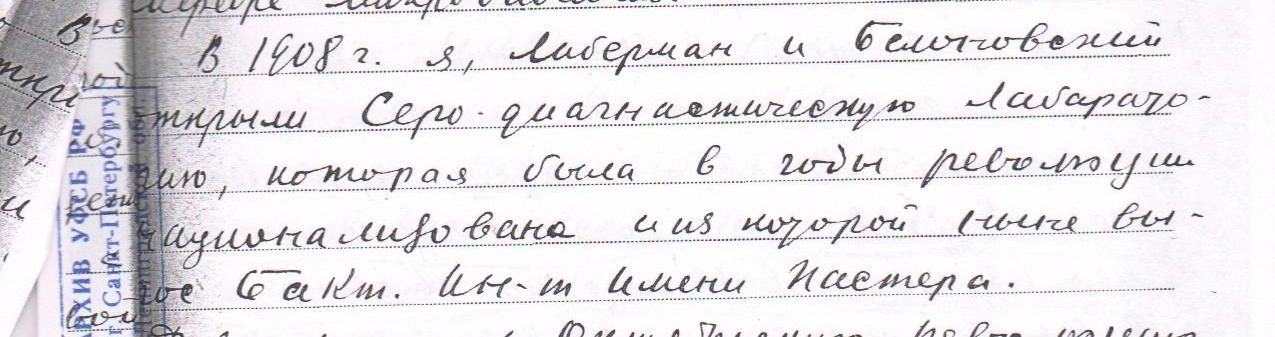

Маслаковец П.П.: "В 1908 г. я, Либерман и Белоновский открыли Серо-диагностическую Лабораторию, которая была в годы революции национализирована и из которой ныне вырос Бакт. Ин-т имени Пастера..."

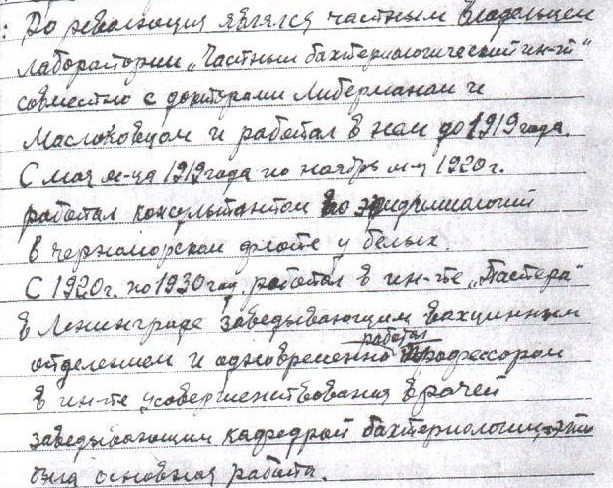

Белоновский Г.Д.: "До революции являлся частным владельцем лаборатории "Частный бактериологический ин-т" совместно с докторами Либерманом и Маслаковцом и работал в нем до 1919 года... С 1920 г. по 1930 год работал в ин-те "Пастера" в Ленинграде заведующим вакцинным отделением..."

из показаний Либермана Я.Ю.

из показаний Маслаковца П.П. из показаний Белоновского Г.Д.

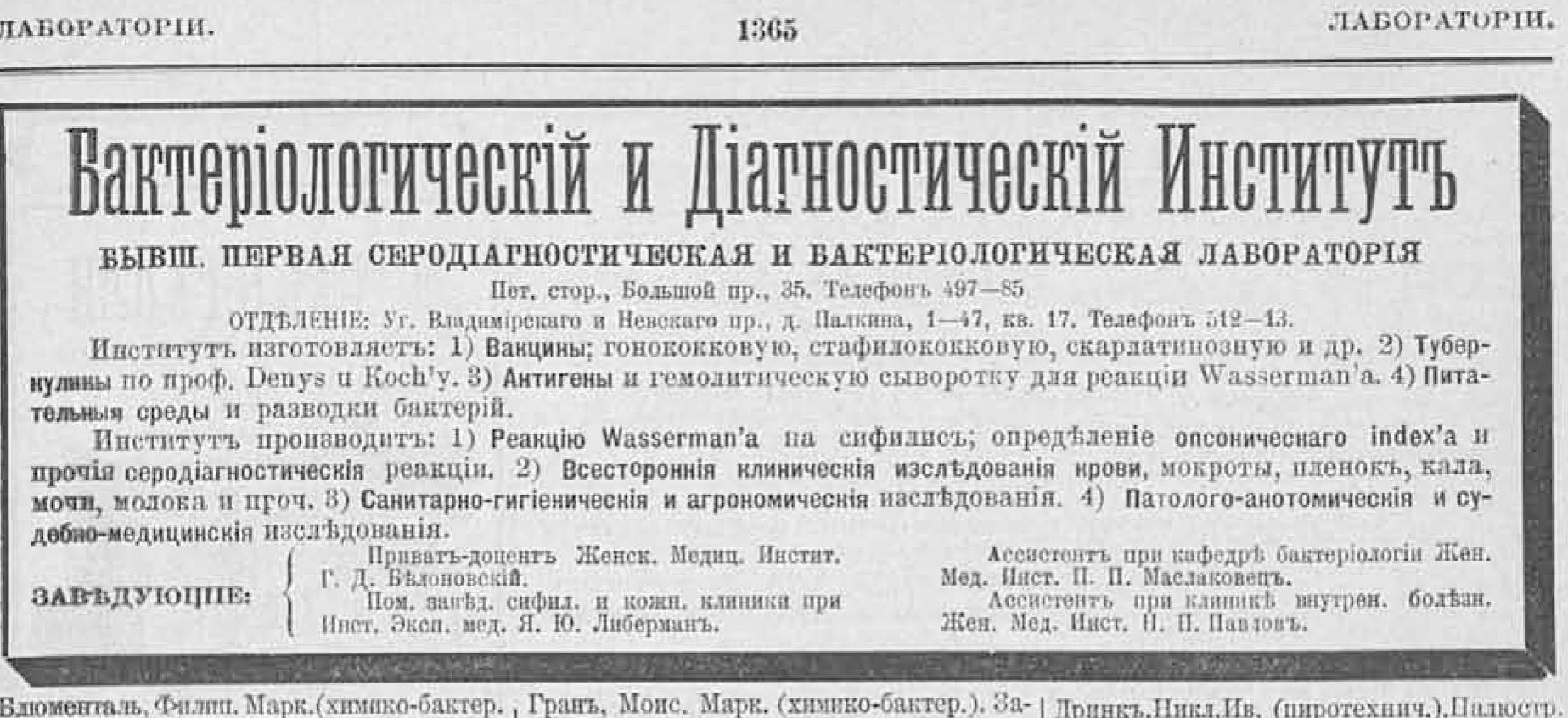

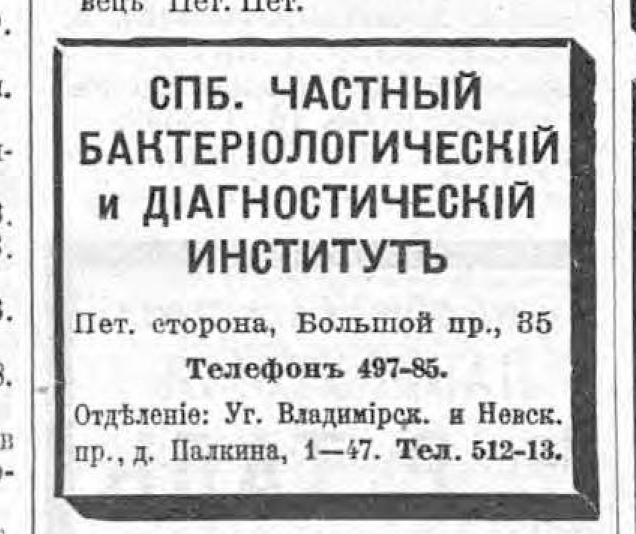

Первое упоминание о лаборатории, относящееся к 1909 г., содержится в справочнике "Весь Петербург" за 1910 г. (уже тогда лаборатория имела дополнительное отделение в "доме Палкина", располагавшееся на углу Владимирского и Невского проспектов в д. 1-47, кв. 17. Лаборатория проводила реакции Вассермана на сифилис, серодиагностические реакции, клинические исследования крови и пр.; проводила санитарно-гигиенические и агрономические, а также патолого-анатомические и судебно-медицинские исследования.

В 1910 г. лаборатория была преобразована в Бактериологический и Диагностический Институт. В это время в Институте налажено производство вакцин (гонококковой, стафилоккоковой, скарлатиновой и др.), туберкулинов, антигенов и гемолитических сывороток для реакций Вассермана, питательных сред и др.

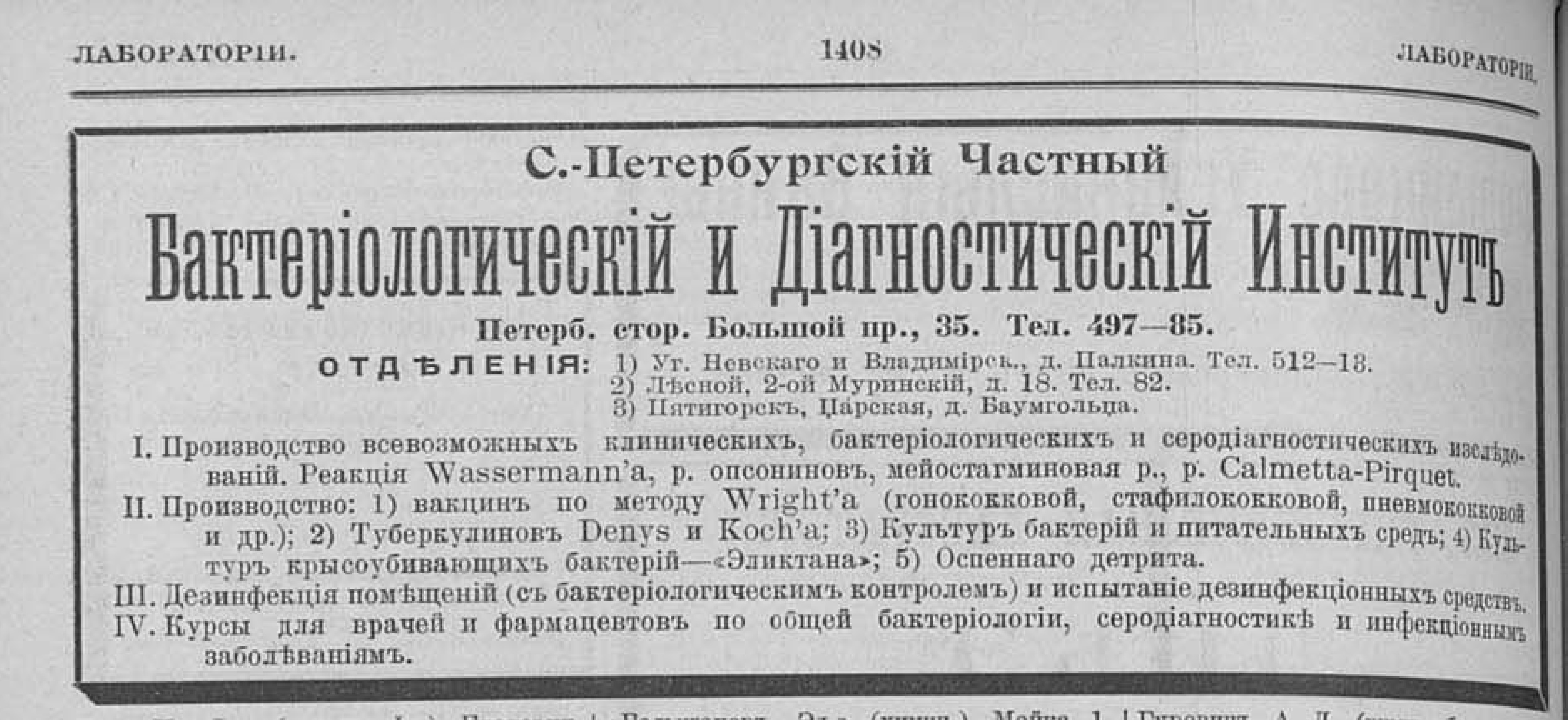

С 1911 г. учреждение имеет статус Санкт-Петербургского Частного Бактериологического и Диагностического Института. Помимо отделения на углу Владимирского и Невского пр. в его составе появляются новые отделения в Санкт-Петербурге (2-й Муринский пр., д. 18) и в г. Пятигорск (ул. Царская, дом Баумгольца). Увеличивается производство вакцин, организуются курсы для врачей и фармацевтов по общей бактериологии, серодиагностике и инфекционным заболеваниям, проводятся дезинфекция помещений и испытание дезинфекционных средств.

"Весь Петербург", 1910 г. "Весь Петербург", 1911 г.

"Весь Петербург", 1912 г. "Весь Петербург", 1914 г. "Весь Петербург", 1923 г.

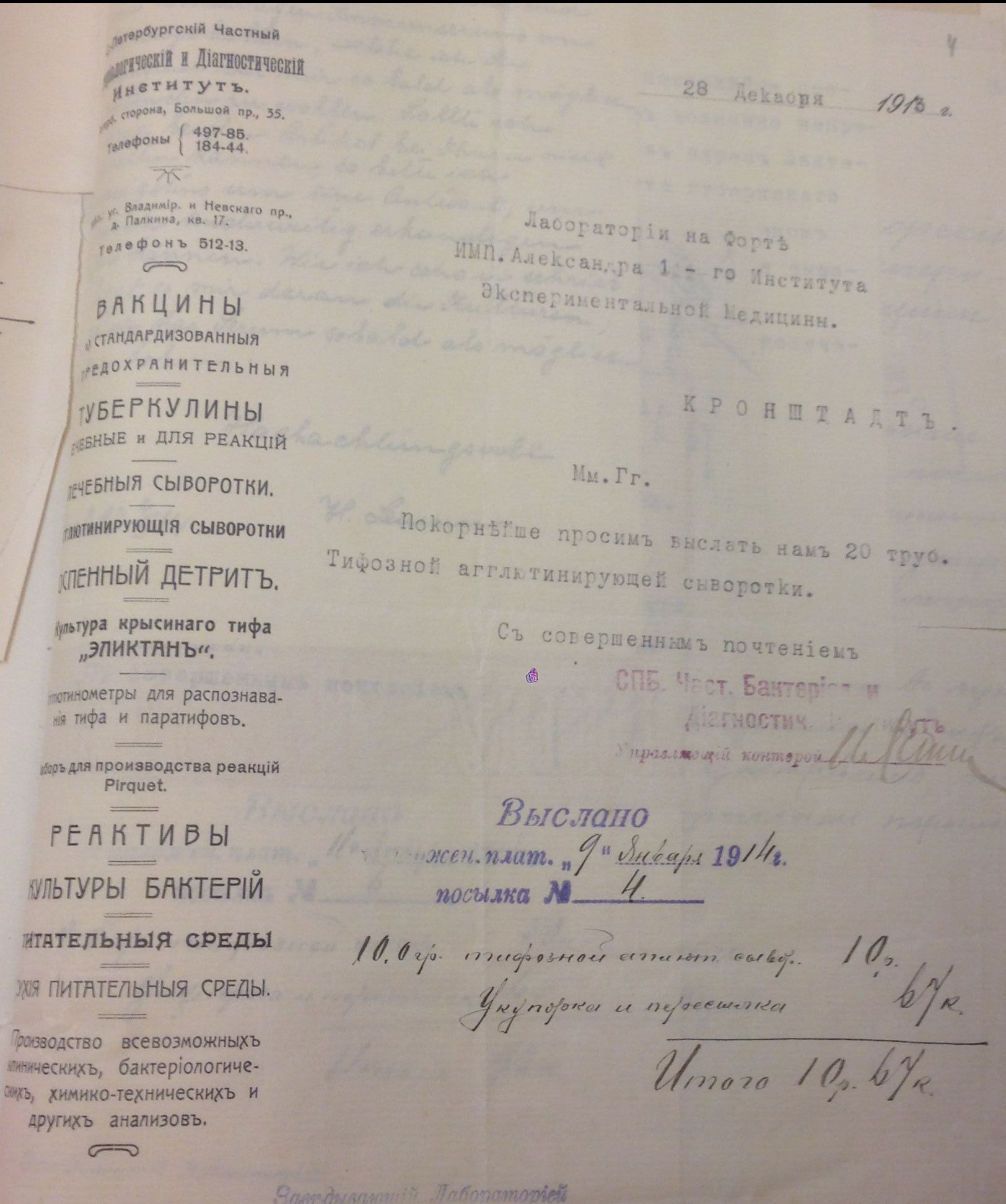

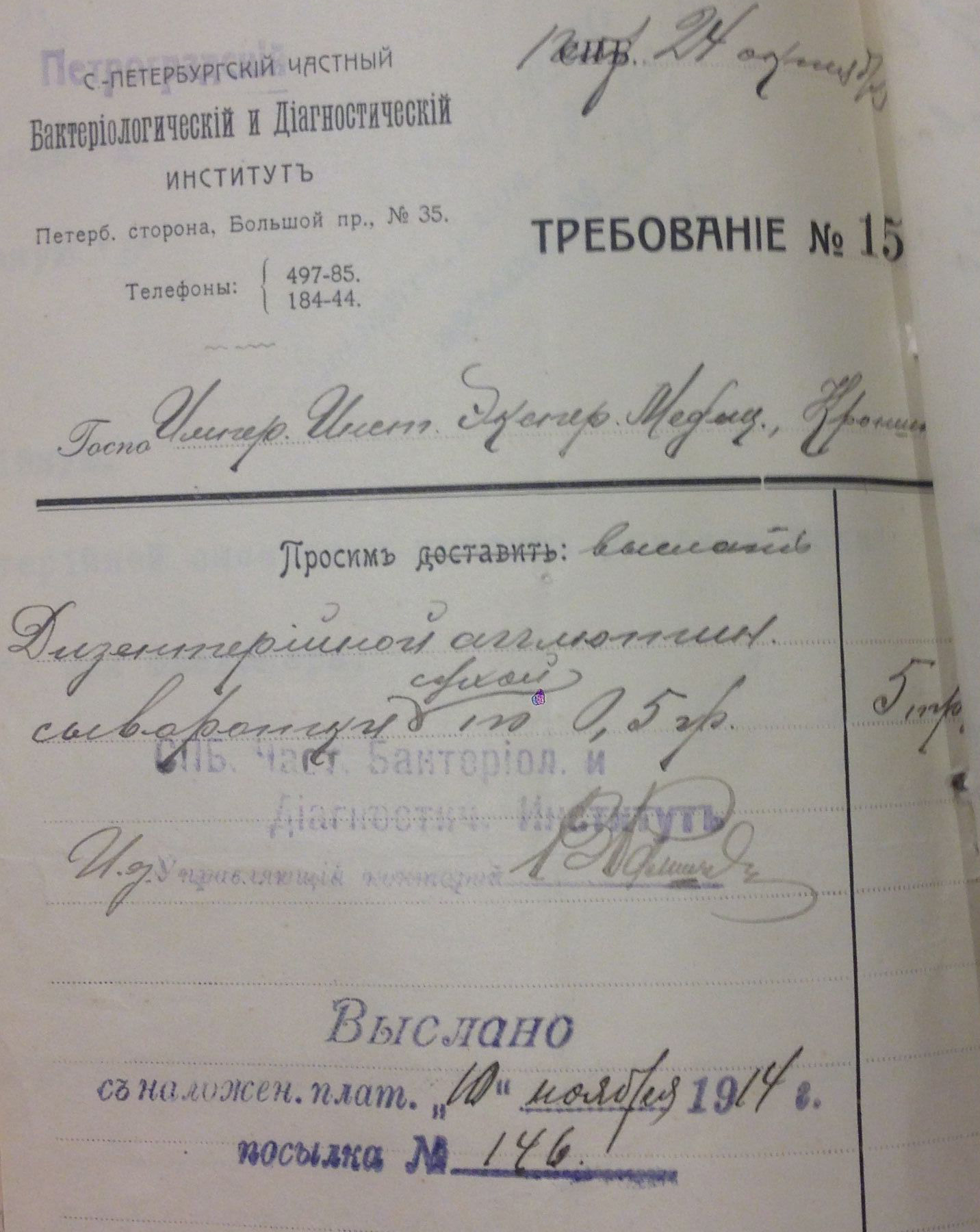

Институт активно сотрудничает с противочумной лабораторией Императорского Института Экспериментальной Медицины, располагавшейся на форте "Император Александр I" в Кронштадте.

запросы Института на высылку вакцин, 1913 и 1914 гг. (из фондов архива ЦГИА СПб)

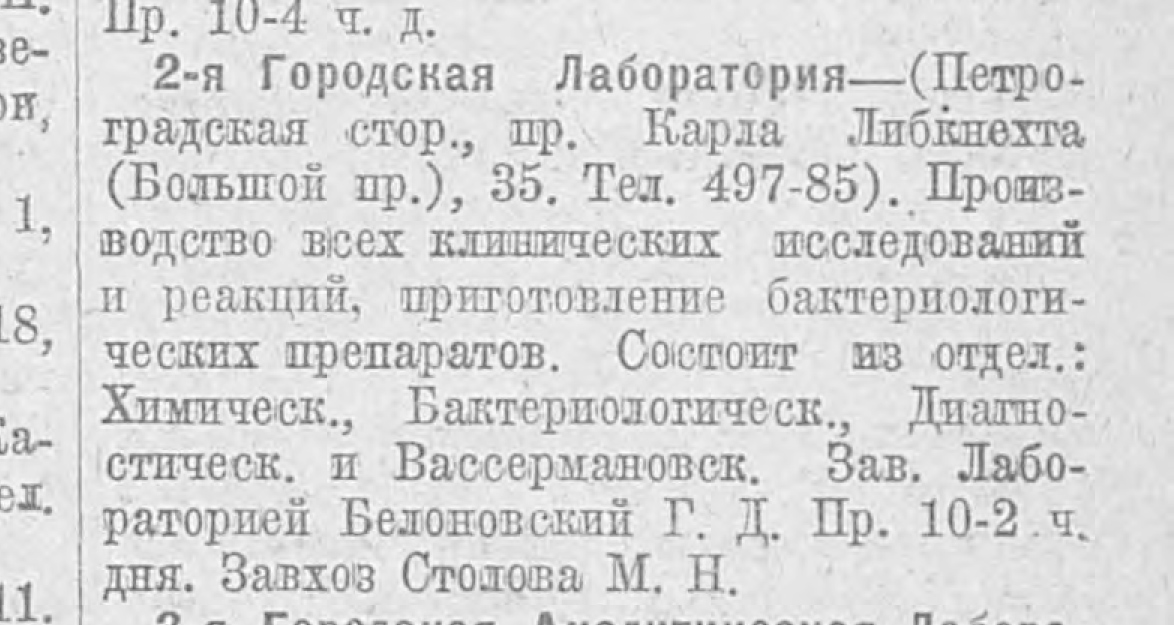

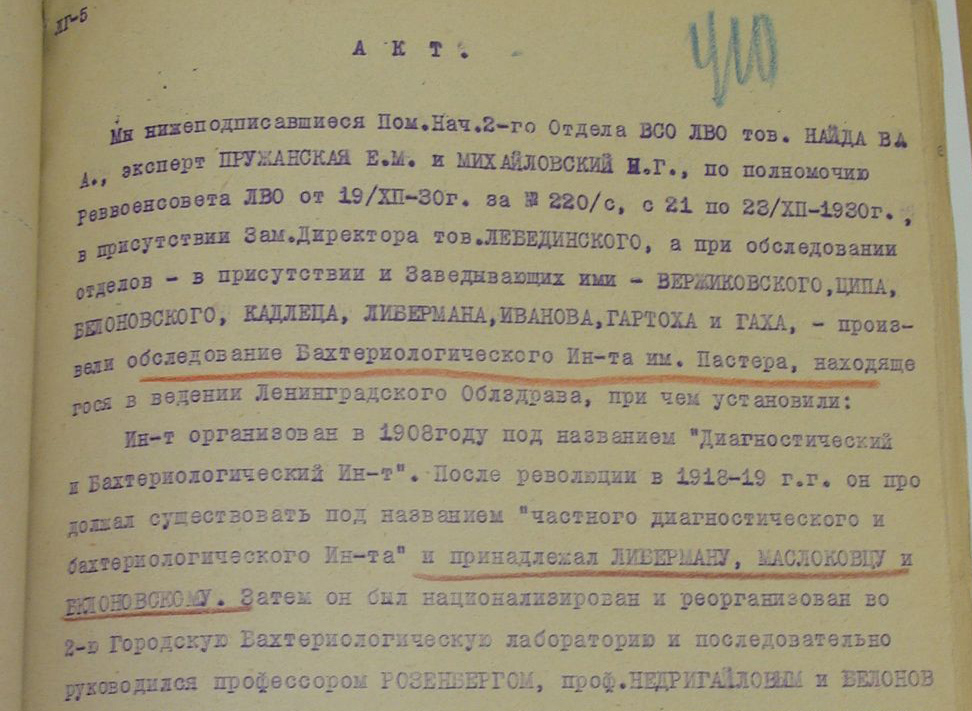

Из фондов архива УФСБ РФ по СПб и ЛО (акт комиссии по материалам уголовного дела от 1931 г.): "Институт организован в 1908 г. под названием "Диагностический и Бактериологический Институт". После революции в 1918-1919 гг. он продолжал существовать под названием "Частного диагностического и бактериологического Института" и принадлежал Либерману Я.Ю., Маслаковцу П.П. и Белоновскому Г.Д. Затем он был национализирован и реорганизован во Вторую Городскую бактериологическую лабораторию и последовательно руководился проф. Розенбергом, проф., Недригайловым и проф. Белоновским...".

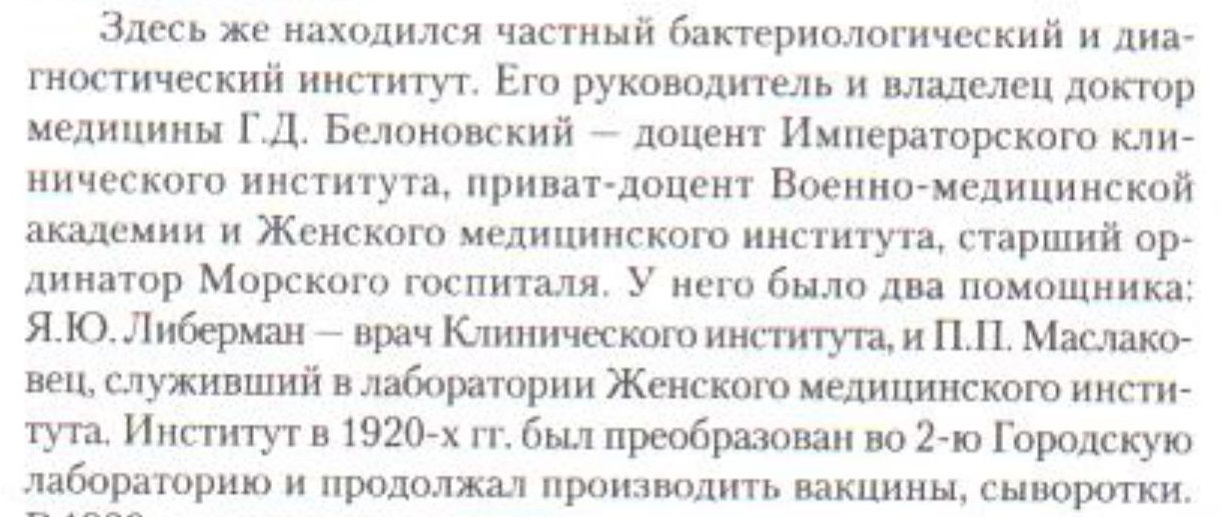

А вот какие сведения приводят в книге "Петроградская сторона. Большой проспект" ее авторы Г.Ю. Никитенко и В.Д. Привалов: "Здесь же (Большой пр., д. 35-в) находился частный бактериологический и диагностический институт. Его руководитель и владелец доктор медицины Г.Д. Белоновский - доцент Императорского клинического института, приват-доцент Военно-медицинской академии и Женского медицинского института, старший ординатор Морского госпиталя. У него было два помощника: Я.Ю. Либерман - врач Клинического института, и П.П. Маслаковец, служивший в лаборатории Женского медицинского института. Институт в 1920-х гг. был преобразован во 2-ю Городскую лабораторию и продолжал производить вакцины, сыворотки".

из фондов архива УФСБ РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. Г.Ю. Никитенко и В.Д. Привалов "Петроградская сторона. Большой проспект", с. 158

"В 1923 г. в связи с необходимостью иметь Центр по изготовлению бактериологических препаратов, Губздрав переформировал лабораторию в Институт и руководство им поручил Либерману Я.Ю. В 1924 г. Институт получил свое помещение на ул. Мира. В 1929 г. в Институт влились Институт по изготовлению оспенного детрита им. Дженнера и Малярийная станция. В настоящее время Институт находится в ведении Облздравотдела. Во главе Института стоит Либерман Я.Ю., его заместитель – Лебединский П.В." (из фондов архива УФСБ РФ по СПб и ЛО).

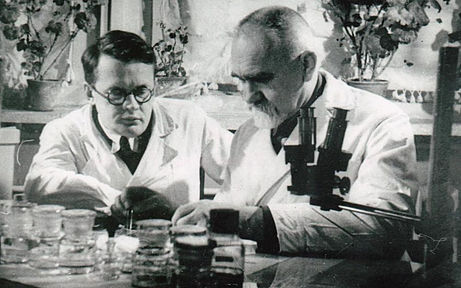

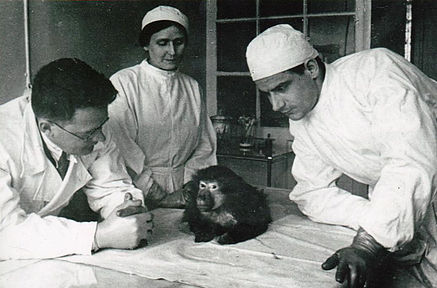

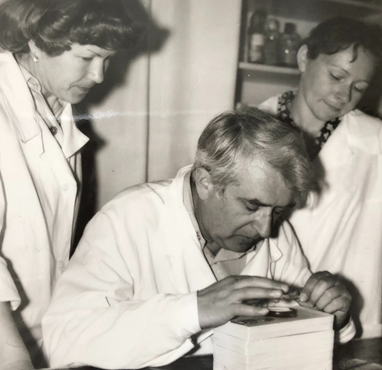

в лабораториях Института

* * *

Следует отметить, что самые первые попытки создания в России Института, "подобного Пастеровскому", были предприняты еще в конце 80-х – начале 90-х гг. XIX в. принцем Александром Петровичем Ольденбургским (он активно занимался просветительской и благотворительной деятельностью: был попечителем Петербургского Императорского училища правоведения, приюта принца Петра Георгиевича Ольденбургского, основателем первого на Кавказском побережье абхазского климатического курорта Гагры и др.).

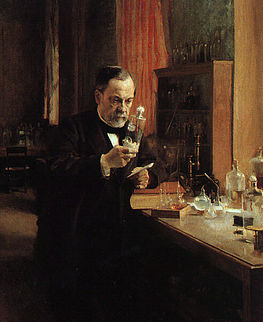

А.П. Ольденбургский был лично знаком с основателем современной микробиологии и иммунологии Луи Пастером, который 4 июня 1887 г. создал и возглавил Частный некоммерческий научный институт в Париже (открыт 14 ноября 1888 г.), занимающийся исследованиями в области биологии, микроорганизмов, инфекционных заболеваний и вакцин (ныне Пастеровский институт). Принц содействовал обучению русских микробиологов в Париже, а в России организовал Пастеровскую станцию, где делались прививки против бешенства по методу Пастера. При обсуждении идеи принца Ольденбургского в научных кругах она была трансформирована. В итоге в 1890 г. под его попечительством был создан Императорский институт экспериментальной медицины – для разработки проблем по большинству направлений медицины, среди которых преобладающими были проблемы неинфекционной патологии. Пастеровская станция влилась в институт в качестве отдела профилактических прививок. Помимо этого, научные изыскания в области инфекционной патологии проводились и на кафедрах Военно-медицинской Академии, Женского медицинского института и Института усовершенствования врачей, a лабораторная диагностика заразных болезней выполнялась в городской и в частных бактериологических лабораториях.

Однако идея создания Института Пастера в Санкт-Петербурге жила в умах ученых. И была осуществлена по инициативе трех профессоров-микробиологов Белоновского Георгия Дмитриевича, Маслаковца Петра Петровича, Либермана Якова Юльевича, а также при участии Владимирова Александра Александровича, Гамалея Николая Федоровича, Гартоха Оскар-Генрих Оскаровича, Заболотного Даниила Кирилловича, Надсона Георгия Адамовича, Филипченко Александра Александровича и др.

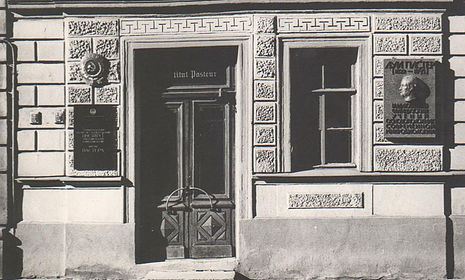

прежнее здание Института прежнее здание Института |

вход в прежнее здание Института вход в прежнее здание Института |

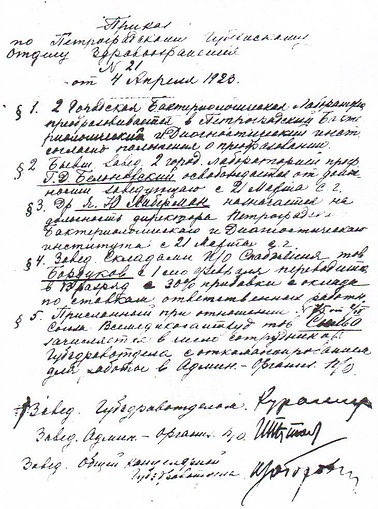

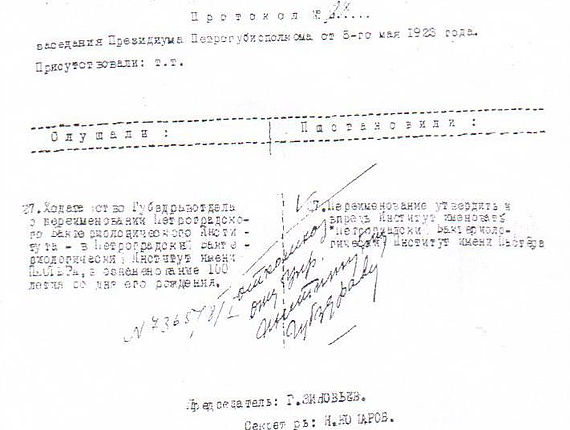

На основании ходатайства Губздравотдела Президиумом Петрогубисполкома 5 мая 1923 года учреждение переименовано в Петроградский Бактериологический Институт имени Пастера (в ознаменование 100-летия со дня рождения Пастера):

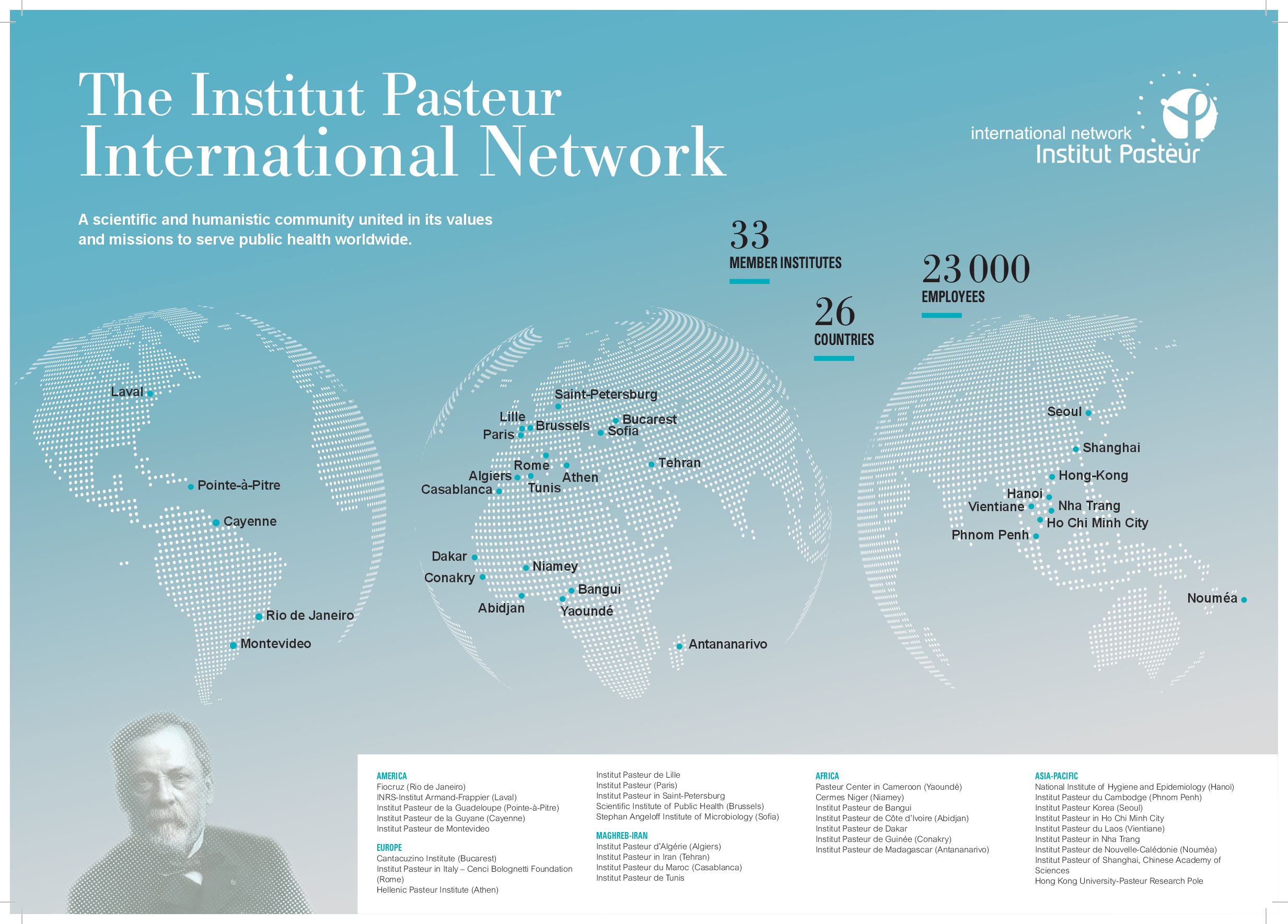

Если не считать ГИНЗ имени Пастера (Государственный Институт народного здравоохранения – объединение восьми московских институтов, просуществовавшее 10 лет и расформированное в 1930-х гг.), Санкт-Петербургский Институт является единственным научным учреждением, носящим имя Пастера, на территории бывшего Советского Cоюза и стран СНГ.

* * *

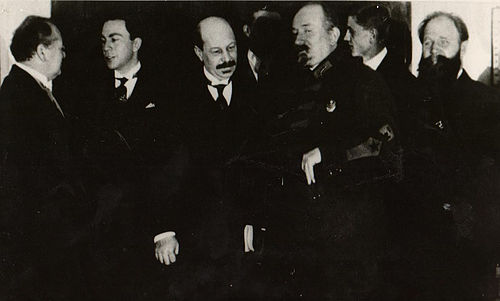

у наркома иностранных дел Г.В. Чичерина, 1924 г.,

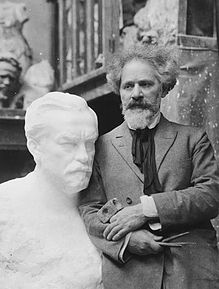

Несмотря на то, что в это время между СССР и Францией еще не были установлены официальные дипломатические отношения (это произошло 28 октября 1924 г.), научно-культурные связи и контакты между нашими странами поддерживались. Так к столетнему юбилею Луи Пастера по заказу французского правительства известный русский скульптор Наум Арансон выполнил около десяти бюстов выдающегося ученого. Один из них установлен в саду Пастеровского института в Париже (25 мая 1923 г.); другие переданы в Токио, Брюссель, Сайгон, Ханой и Петербург.

Н. Арансон с бюстом Пастеру в мастерской (Париж, 1923)

* * *

Со дня образования Институт приобрел все черты учреждения пастеровского типа – многопрофильность по изучаемым инфекциям, постоянную связь с практикой, комплексность в методологии, а именно, способность самостоятельно решать все научные задачи – от выделения этиологического агента до создания вакцин и сывороточных препаратов. В Институте проводились разнообразные бактериологические исследования, выпускались противодифтерийные, противостолбнячные и антименингококковые сыворотки. Для приема анализов был организован врачебный кабинет, в котором поочередно дежурили молодые врачи. Основными задачами Института в начальный этап его работы являлось плановое изготовление бактерийных препаратов по заданиям Горздравотдела и осуществление лабораторными методами практических мероприятий в деле предупреждения и лечения болезней (главным образом заразных). Соответственно этим задачам в его состав входили следующие основные отделы: диагностический, паразитологический, вакцинный, сывороточный, биохимический и бактериологический.

Вскоре помещений особняка, в которых расположился Институт, стало не хватать. За ним построили двухэтажное здание с операционной, помещениями для отделов; появились зимний питомник для мелких животных (виварий), химическая лаборатория и конюшня, в которой содержались два десятка лошадей – продуцентов сывороток.

в конюшне Института (в настоящее время – корпус В) в конюшне Института (в настоящее время – корпус В) |

второй слева – Маслаковец П.П., третий справа – Либерман Я.Ю., на фото также присутствуют: Бузанов, Архипов К.С., Маркевич К.В., фото 1927–1929 гг. |

|

Эпидемиологическое направление в работе Института курировали Маслаковец Петр Петрович и Беседин Георгий Иванович. Они поддерживали самую тесную связь с практическим здравоохранением; к ним поступали ежедневные сводки о выявленных в городе инфекционных больных. С начала своего образования Институт принял активное участие в ликвидации эпидемиологических последствий Первой мировой и Гражданской войн. Было оперативно развернуто производство актуальных для того времени вакцин, организованы кампании массовой вакцинопрофилактики против заразных болезней, внедрена комплексная система их бактериологической и серологической диагностики на собственной базе и в лечебно-профилактических учреждениях города. |

Беседин Г.И. Беседин Г.И. |

Кадлец Н.А. |

Ушаков В.Г. |

В 20-е гг. XX в. в числе первых Институт развернул производство вакцин: антирабической (Ушаков Василий Гаврилович), противооспенной (Кадлец Н.А.), против брюшного тифа, холеры и дифтерии (а также нескольких лечебных сывороток против актуальных для того времени инфекционных заболеваний); поставлял эти препараты лечебным учреждениям; проводил и развивал массовую вакцинопрофилактику заразных болезней. |

На базе Института стала работать первая в истории российской медицины вакцинно-сывороточная комиссия, положившая начало экспертизе, контролю и стандартизации национальных средств специфической диагностики, лечению и профилактике инфекционных заболеваний. Ее возглавлял академик Заболотный Даниил Кириллович.

сидят (слева - направо): Двужильный А.Г., Воинов Б.В., Червенцов А.Н., Пацановский П.А., Гамалея Н.Ф., Лунин Н.И., Владимиров А.А., Заболотный Д.К., Эберт Б.П., Белоновский Г.Д.

Уже в конце 20-х – начале 30-х гг. Институт заявил о себе оригинальными идеями и разработками. Лидер микробиологического направления работ в Институте Гартох Оскар-Генрих Оскарович одним из первых в мировой науке выдвинул и обосновал идеи о неоднородности возбудителей инфекций в пределах одних и тех же нозологических форм заболевания.

Сотрудники Института, 27 сентября 1927 г., на фото присутствуют: Либерман Я.Ю., Маслаковец П.П., Белоновский Г.Д. и др.

(из архива семьи Маслаковца П.П.; фото передано Казимировой А.Г.)

В 1928 г. был создан эпидемиологический отдел в составе следующих отделений: учетно-статистического, оперативно-обследовательского и экспериментального. В течение последующих лет этот отдел и связанное с ним направление приобретало все большее значение.

Наряду с развитием научных исследований Институт в 30-е гг. принял непосредственное участие в формировании санитарно-эпидемиологической службы страны. Изначально учреждению принадлежит приоритетная роль и в разработке проблем зооантропонозных инфекций. На его базе несколько лет функционировала противочумная станция, а в 1933 г. был основан отдел паразитарных тифов, развившийся в многопрофильное подразделение по изучению проблем природно-очаговых инфекций.

Ленинградская дезинфекционная команда, 1930 (на фото присутствуют: Окуневский Я.Л., Пацановский П.В., Смородинцев А.А. и др.; из архива Смородинцевых)

В 30-е годы начинают складываться собственные научные школы под влиянием трудов Гартоха О.О., Казарновской С.С., Новгородской Э.М., Беседина Г.И. В полной мере сформировалось вирусологическое направление исследований, возглавляемое Смородинцевым А.А. Главное достижение – выделение вируса гриппа, а затем создание исследовательской школы по получению живых вирусных вакцин. В этот период были заложены теоретические и методические основы последующих работ Института, которые помогли раскрыть причины ряда болезней, выделить их возбудителей и вооружить современную медицину средствами борьбы с ними.

В январе 1930 г. в Москве прошел II Всероссийский Съезд микробиологов.

II Всероссийский Съезд микробиологов, Москва, 1930 (на фото присутствуют: Либерман Я.Ю., Маслаковец П.П., Белоновский Г.Д. и др.; из архива Смородинцевых)

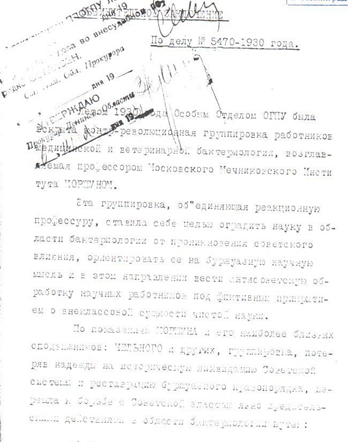

Буквально сразу после завершения съезда начался арест учёных-микробиологов по всей стране. Первой жертвой так называемого "дела микробиологов" стал крупный учёный, директор Московского бактериологического института им. И.И. Мечникова Степан Васильевич Коршун. С.В. Коршун был арестован 13 августа 1930 г. В тот же день "взяли" директора НИИ микробиологии и эпидемиологии при Академии наук Украины М.И. Штуцера и помощника заведующего эпидемиологическим отделом московского института им. Мечникова Ф.Г. Бернгофа. На следующий день аресты продолжились в Москве и Одессе. Под стражу взяли В.А. Новосельского, бывшего директора мечниковского института, и нескольких научных сотрудников – заведующих сывороточно-вакцинным и патологоанатомическим отделами А.М. Чельного и П.П. Движкова, а также заведующего Пастеровской станцией профессора А.И. Саватеева. Вскоре к ним "присоединились" заместитель директора Московского химико-фармацевтического института О.А. Степпун и профессор микробиологии МГУ В.М. Губин, а также профессор эпидемиологии Одесского мединститута В.А. Башенин. 15 и 16 августа очередь дошла до профессора Ленинградского института экспериментальной медицины А.А. Владимирова и директора Саратовского микробиологического института профессора С.М. Никанорова, профессора П.Ф. Беликова, преподававшего эпидемиологию в Горьковском мединституте, и его коллеги из Алма-Аты профессора П.С. Розена и многих др. Аресты также коснулись ученых-микробиологов из Днепропетровска, Киева, Минска, Баку, Симферополя, Уфы, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Казани. В течение года, пока по всей стране шло дело "о вредительстве в микробиологии", было арестовано более 50 крупнейших учёных.

из архива УФСБ РФ по г. СПб и ЛО

Существует версия, высказанная полковником юстиции запаса В. Звягинцевым, по которой С.В. Коршун, как и другие, были арестованы после того, как отказались участвовать в разработке средств ведения бактериологической войны. Коршун был признан главой "вредительской организации микробиологов", по версии следствия он "создал антисоветские группы в институте им. Мечникова в Москве, в Саратовском микробиологическом институте и в других институтах СССР". Однако какие-либо конкретные доказательства вредительской деятельности Коршуна следствию собрать не удалось. Так же, как и в отношении других подследственных, с которыми харьковский учёный-микробиолог был связан исключительно научными интересами. Заседания судебной коллегии ОГПУ по делам "вредителей" продолжались с перерывами почти весь 1931 год. Все обвиняемые были репрессированы во внесудебном порядке. Совершенно очевидно, что уголовное дело от начала и до конца было сфальсифицировано, состав преступления в действиях многочисленных его фигурантов отсутствовал, о чём много лет спустя было отмечено в реабилитационных материалах. Аресты учёных имели массовый характер и были произведены во многих городах Советского Союза. Эти аресты, по существу, были разгромом советской микробиологии накануне Второй мировой войны с её угрозой применения бактериологического оружия, разработка которого и средств защиты от которого энергично велась в разных странах. Кому было на руку уничтожение микробиологической элиты государства в такое время – и до сих пор остается областью догадок и предположений.

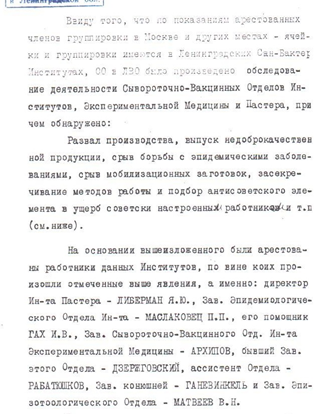

Это дело также напрямую затронуло, как руководство, так и сотрудников Петроградского Бактериологического Института имени Пастера. 31 декабря 1930 г. был арестован директор Института Либерман Яков Юльевич; 30 января 1931 г. – заведующий эпидемиологическим отделом Института Маслаковец Петр Петрович. Постановлением ОГПУ в ЛВО от 30 мая 1931 г. следственные дела в отношении них и еще шести фигурантов, проходивших по другим делам по обвинению во вредительской деятельности, были объединены в одно. Вместе с ними по делу проходили помощник Маслаковца П.П. Гах Иван Васильевич (заведующий исследовательским отделением эпидемиологического отдела Института, привлечен в качестве обвиняемого как член контрреволюционной организации микробиологов 31 февраля 1931 г.), а также сотрудники Института Экспериментальной медицины (ИЭМ): заведующий Сывороточно-Вакцинным отделом ИЭМ Архипов Кенсорин Сергеевич, бывший заведующий этого отдела Дзержговский Владислав Станиславович, ассистент отдела Рабатюшков Алексей Иванович, заведующий конюшней Ганевинкель Александр Алексеевич и заведующий Эпизоотологическим отделом Матвеев Владимир Николаевич.

из архива УФСБ РФ по г. СПб и ЛО

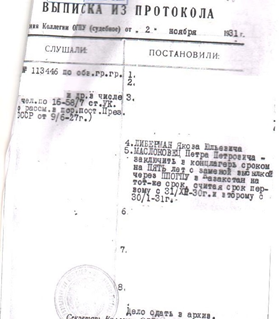

По существу дела проходящие по делу лица виновными себя не признали. Несмотря на это, по Постановлению коллегии ОГПУ от 2 ноября 1931 г. все они были осуждены. Я.Ю. Либерман и П.П. Маслаковец были осуждены по ст. 58 п/п. 7 (ст. 58 – "контрреволюционная деятельность") Уголовного кодекса (УК) РСФСР к заключению в концлагерь сроком на 5 лет с заменой высылкой в Алма-Аату (Казахстан) на тот же срок. Другие фигуранты данного уголовного дела также были осуждены на разные сроки наказания.

из архива УФСБ РФ по г. СПб и ЛО

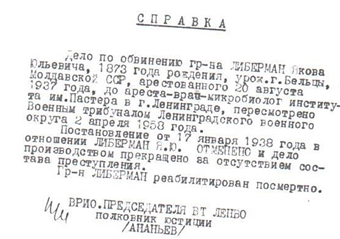

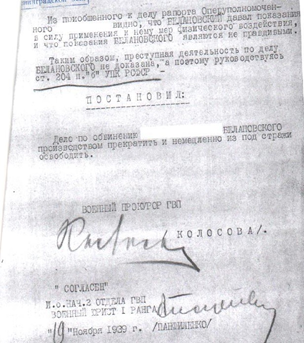

В Казахстане Либерман Я.Ю. и Маслаковец П.П. работали в очагах эпидемии малярии. Маслаковец Петр Петрович скончался там же в 1933 г. Либерман Я.Ю. 10 сентября 1933 г. от наказания был освобожден досрочно; однако в 1937 г. повторно привлечен в качестве обвиняемого по ст. 58 (п/п. 6, 7, 9, 11) УК и вновь арестован. Расстрелян 29 января 1938 г. в Ленинграде по приговору комиссии НКВД и Прокуратуры СССР от 17.01.1938. Постановлением Президиума Ленинградского Городского суда от 13 июля 1956 г. Постановление Коллегии ОГПУ от 2.11.1931 г. в отношении Либермана Я.Ю. и в отношении всех осужденных по данному делу отменено и дело производством прекращено за отсутствием состава преступления.

из архива УФСБ РФ по г. СПб и ЛО

В связи с "делом микробиологов" были арестованы и другие ученые, работавшие в Ленинградском Бактериологическом Институте имени Пастера, либо имеющие непосредственное отношение к Институту. Среди них был и Белоновский Георгий Дмитриевич (один из создателей Института имени Пастера, заведующий вакцинным отделением Института в период с 1920 по 1930 гг.). 14 августа 1938 г. его арестовали по обвинению в участии в контрреволюционной диверсионно-террористической организации микробиологов (ст. 58 п/п. 8, 9, 11 УК РСФСР); он несколько лет провел в лагерях; после освобождения был восстановлен в должности профессора Ленинградского Государственного Института для усовершенствования врачей (ЛенГИДУВ), в котором работал с 1908 г. (прежнее название – Императорский клинический институт Великой княгини Елены Павловны). Постановлением военного прокурора Главной военной прокуратуры г. Москва от 19 ноября 1939 г. было установлено, что материалами дела преступная деятельность Белоновского Г.Д. не доказана; принято решение о прекращении дела и его немедленном освобождении. Постановлением прокурора Управления по надзору за исполнением законов о государственной безопасности от 30 марта 1990 г. Постановление от 19 ноября 1939 г. было отменено; уголовное дело в отношении Белоновского Г.Д. было прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

из архива УФСБ РФ по г. СПб и ЛО

По одному уголовному делу с Г.Д. Белоновским проходила и заведующая отделом кишечных инфекций Института имени Пастера Софья Самарьевна Казарновская. Постановлением от 01.08.1938 г. Казарновская С.С. была признана участником контрреволюционной организации (ст. 58-10, 58-11); постановлением от 19 ноября 1939 г. дело по обвинению Казарновской С.С. было прекращено; 3 декабря 1939 г. С.С. Казарновская была освобождена из-под стражи.

К сожалению, трагически сложилась судьба и других ученых, принимавших активное участие в становлении нашего Института. Так выдающийся российский и советский микробиолог, один из основоположников отечественной иммунологии, руководитель отдела бактериологии, заместитель директора Института по научной работе Гартох Оскар-Генрих Оскарович арестовывался трижды: первый раз – 13 августа 1930 г. (через два с половиной месяца за отсутствием состава преступления был освобожден и вернулся к своим обязанностям); повторно – 2 августа 1937 г., (освобожден 20 мая 1938 г.); в последний раз О.О. Гартох был взят под стражу 31 мая 1941 г., 28 ноября 1941 г. его приговорили к смертной казни, расстреляли 30 января 1942 г. В 1956 г. после пересмотра дела, судебное решение в отношении О.О. Гартоха было отменено; за отсутствием состава преступления он был полностью реабилитирован.

Постановлением от 31 февраля 1931 г. привлечен в качестве обвиняемого в участии в контрреволюционной организации микробиологов заведующий исследовательским отделением эпидемиологического отдела Института имени Пастера Иван Васильевич Гах.

21 сентября 1938 г. в Ленинграде был расстрелян выдающийся паразитолог, один из инициаторов создания Института имени Пастера и один из основателей Русского паразитологического общества Филипченко Александр Александрович. Он был арестован 1 августа 1937 г. по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде (ст. 58-10); в марте 1938 г. по тем же основаниям против него было возбуждено новое уголовное дело по расстрельным статьям: 58-8 и 58-11 (террористический акт и организованная антисоветская деятельность).

15 апреля 1939 г. был расстрелян выдающийся микробиолог, генетик, член-корреспондент, директор Института микробиологии АН СССР в 1934-1938 гг. Георгий Адамович Надсон. Он был арестован 29 октября 1937 г., 14 апреля 1939 г. приговорен к расстрелу по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации; расстрелян 15 апреля 1939 г. Надсон Г.А. реабилитирован 29 октября 1955 г.

Аресты руководящего состава Ленинградского Бактериологического Института имени Пастера 1930-1931 гг. привели к тому, что в марте 1931 г. Институт перестал функционировать как самостоятельное учреждение и был присоединен к Институту экспериментальной медицины (из документов архивного фонда Отдела здравоохранения Исполкома Ленинградского областного совета народных депутатов от 21 марта 1931 г. № 28: "...1. На основании распоряжения Наркомздрава и разрешения Облисполкома с сего числа приступить к объединению Бактериологического института им. Пастера с Институтом экспериментальной медицины").

В Институте экспериментальной медицины ученые работали в составе эпидсектора, микробиологического сектора и производственных подразделений; принимали участие в обследовании и купировании возникавших эпидемических вспышек, в изучении эпидемиологической эффективности различных препаратов и способов иммунизации против брюшного тифа и паратифа, а также в оценке лабораторных методов диагностики сыпного тифа в условиях значительных эпидемий, в организации массовой вакцинации дифтерийным анатоксином и выяснении значения этих прививок.

Ленинград – один из первых городов Советского Союза, в котором были регламентированы, планово и широко осуществлены противодифтерийные прививки, сыгравшие основную роль в решении проблемы ликвидации этой инфекции. Современному положению благополучия в отношении дифтерии предшествовала большая организационная работа, в которой Институт принимал самое активное участие. В частности, рационализация системы вакцинаций обосновывалась результатами определения уровня иммунной прослойки к дифтерии среди детей и взрослых путем изучения антитоксических показателей. В дальнейшем систематические наблюдения над динамикой дифтерийного бактерионосительства дали возможность определить характер воздействия иммунизации на биологические свойства циркулирующего возбудителя, а экспериментальные исследования способствовали уточнению роли иммунного организма в изменении токсигенной функции бактерий дифтерии.

В течение этих двух лет пастеровцы работали под руководством профессора П.Ф. Здродовского и О.О. Гартоха и им, а также повседневному контакту с А.А. Владимировым, А.А. Садовым, В.Г. Ушаковым и другими выдающимися учеными, они обязаны расширением своего научного кругозора.

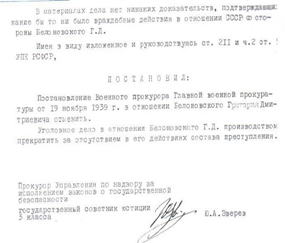

На основании приказа Ленгорздравотдела от 28 октября 1932 г. учреждение было восстановлено под названием Ленинградский Научно-практический Институт эпидемиологии (Ленинградский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера) и находился в подчинении Ленинградского отдела здравоохранения.

Начиная с 1933 года, Институт вновь начал функционировать как самостоятельное учреждение. В это время, характеризовавшееся индустриализацией промышленности и коллективизацией сельского хозяйства, еще сохранялась напряженная обстановка в отношении ряда заразных болезней. Она диктовала необходимость проведения широких оздоровительных и санитарных мероприятий и формировала научное лицо Института, как многопрофильного учреждения, тесно связанного с противоэпидемической практикой.

Постепенно расширялась и укреплялась сеть практических санитарно-противоэпидемических учреждений; окрепла и сеть больничных лабораторий. В связи с этим Институт мог значительно сократить количество и перечень диагностических анализов.

С другой стороны, на базе сывороточного отдела Института в Ленинградском филиале ВИЭМа было создано мощное производство лечебных и профилактических препаратов, что, в свою очередь, позволило сосредоточить внимание на решении основных задач эпидемиологического характера.

Высокая заболеваемость брюшным тифом в Ленинграде и высокая смертность от этой инфекции выдвинули задачу широкой иммунизации населения наиболее перспективным в то время препаратом - дианавакциной производства Института экспериментальной медицины. Отдел общей эпидемиологии, в задачу которого входило изучение общих закономерностей эпидемического процесса и оценка профилактического действия различных противоэпидемических мероприятий, в частности эффективности массовой иммунизации, обеспечил под руководством Г.И. Беседина планирование, подготовку и организацию проведения прививочной кампании, охватившей в 1934 г. миллион восемьсот тысяч человек. Дальнейший тщательный статистико-эпидемиологический анализ результатов иммунизации показал весьма существенное снижение заболеваемости и смертности. Таким образом задание "оздоровить" Ленинград в отношении брюшного тифа и паратифов было выполнено органами здравоохранения города при непосредственном и активном участии сотрудников нашего Института и Института экспериментальной медицины.

В тридцатых годах Институтом был раскрыт характер редкого патологического процесса так называемой "Юксовской болезни", идентичной ранее известной Гаффской болезни, связанной с употреблением в пищу некоторых местных видов рыб. Разработанные на основании исследований Института санитарно-гигиенические правила прекратили эти заболевания.

В эти же годы были изданы первые монографий научных сотрудников Института: С.С. Казарновской, посвященные только что открытому феномену бактериофагии, А.А. Филипченко - кишечным простейшим и вызываемым ими заболеваниям, Н.М. Щуба и В.Г. Федорова - малярии в районе озера Ильмень.

С 1935 г. Институт начал систематически выпускать сборники научных трудов.

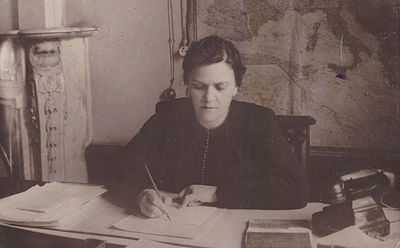

| На 30–40-е гг. (период руководства Рапопорта Льва Григорьевича (директор с 1933 по 1936 гг.), Коновой Анны Романовны (директор с 1936 по 1938 гг.) и Крылова Валентина Николаевича (директор с 1938 по 1939 гг.)) приходится расцвет исследований в области иммунологии. Основоположник этого направления Иоффе Владимир Ильич сформулировал принцип оценки индивидуального и коллективного иммунитета, включая состояние специфической защиты и так называемой «общей иммунологической реактивности».

Им были выполнены фундаментальные исследования, положенные в основу дальнейших изысканий в области иммунологии и специфической профилактики ряда детских капельных инфекций. |

Иоффе В.И. Иоффе В.И. |

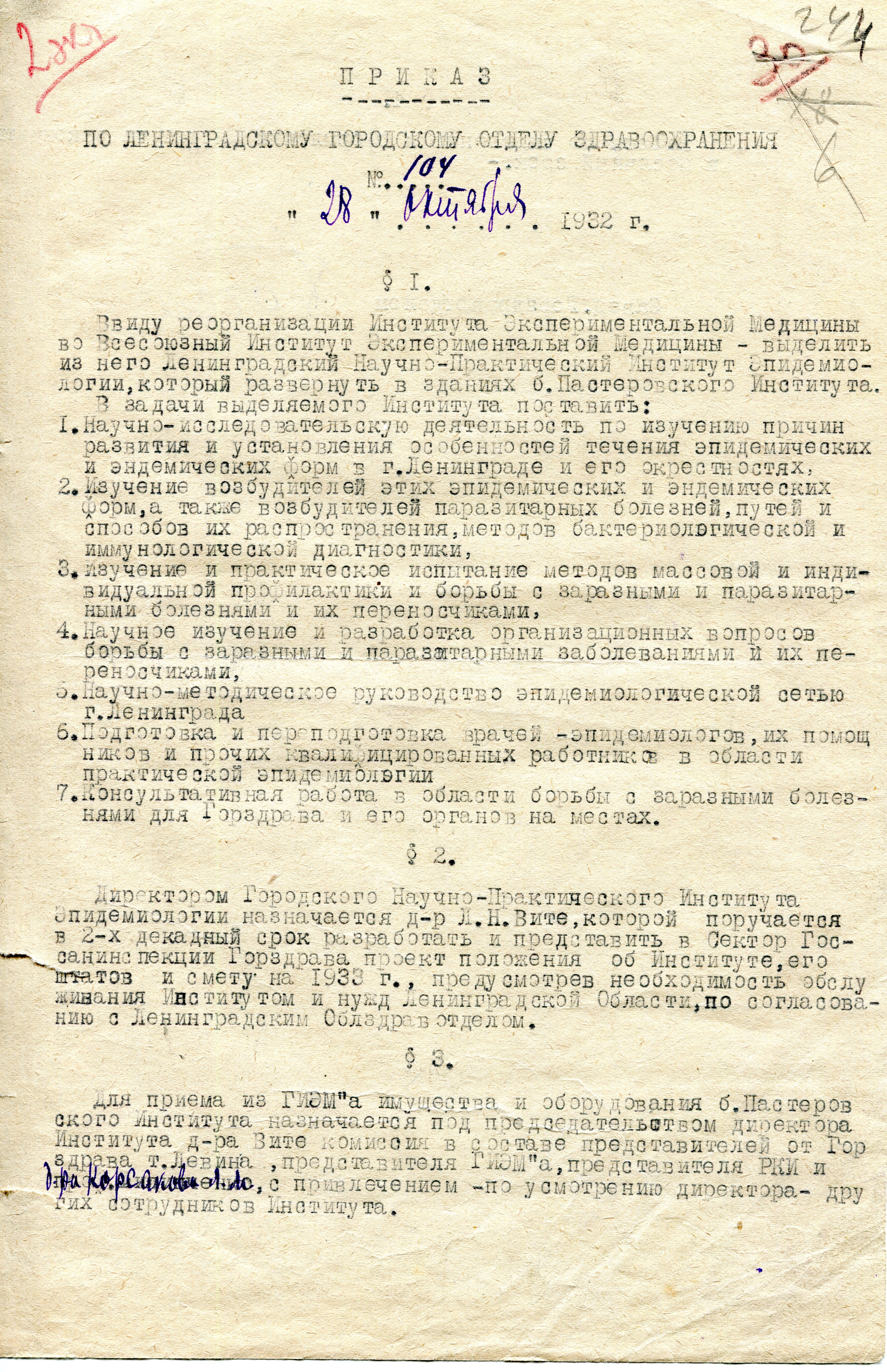

К 1935 г. структура Института имела такой вид:

Структура Института включала в себя следующие отделы: отдел кишечных инфекций, отдел детских инфекций, гриппозный отдел, статистический отдел, прививочный отдел, паразитологический отдел, отдел паразитарных тифов, малярийный отдел, антирабический отдел, областной отдел, оспенный отдел; а также лабораторию фильтр. вирусов и химическую лабораторию. В состав хозяйственного отдела входили питомник для животных, медицинский склад, канцелярия, хозяйственная часть и столовая.

В эти же годы Институт проводит курсы обучения для специалистов.

курсы для эпидемиологов, 1935 г. (на фото присутствует А.А. Смородинцев; из архива Смородинцевых)

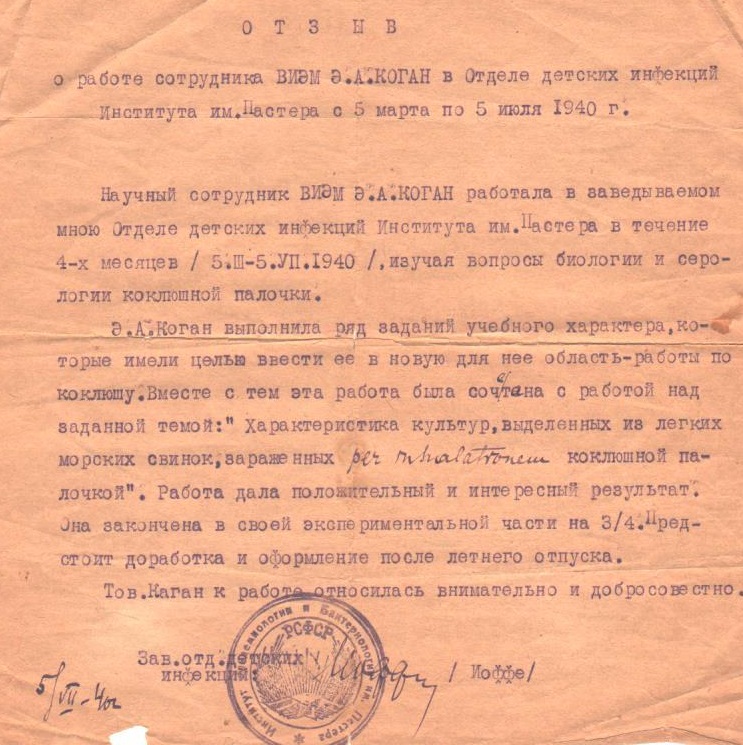

Отзыв о работе Коган Э.А. за подписью Иоффе В.И. Коган Э.А.

(из архивов Коган Э.А. и Калугиной Н.Н.)

* * *

Одновременно с образованием Института начинает формироваться фонд научной библиотеки учреждения.

Основателем библиотеки была Юлия Петровна Траубе-Маслаковец – человек большой эрудиции, опытный библиотечный работник, отлично владевшая несколькими иностранными языками. Основу фондов библиотеки составили книги, полученные от Второй бактериологической лаборатории.

Уже в первые годы существования библиотеки была создана предметная библиографическая картотека (путем аналитической росписи отечественных и зарубежных журналов не только по микробиологии, но и по смежным дисциплинам). На основе рубрикации этой картотеки был подготовлен библиографический указатель по бациллярной дизентерии за 1900-1938 гг.

С 1925 г. Институт начинает издавать "Микробиологический журнал", который, так же как и "Труды Института имени Пастера", издававшиеся с 1935 г., составляли золотой фонд библиотеки. С этого времени научная библиотека начинает обмениваться периодическими изданиями с библиотеками Австралии, Алжира, Италии, Испании, Палестины, Румынии, Туниса, Франции, Японии и др. стран. В Институте появляются редчайшие периодические издания, которыми по межбиблиотечному абонементу начинают пользоваться научные библиотеки всего города. Таким образом, научная библиотека Института являлась полноправным и действенным членом Ассоциации медицинских библиотек города Ленинграда.

До Великой Отечественной войны библиографическая картотека была значительно усовершенствована и пополнена; в ней насчитывалось 8137 библиотечных единиц, в том числе 5954 книги и журналов и 2183 брошюры (в основном оттиски из зарубежных журналов). Научная библиотека, так же как и Институт, не прекращала работы в течение всего периода блокады Ленинграда. Несмотря на исключительные трудности военного времени за три года фонды библиотеки увеличились на 156 книг и 85 брошюр. Все ценные справочные издания и гордость библиотеки – предметная библиографическая картотека – были эвакуированы в Саратов и возвращены институту в полной сохранности осенью 1944 г.

В послевоенные годы научная библиотека продолжала создание фондов литературы по микробиологии, вирусологии, эпидемиологии, иммунологии и смежным дисциплинам. Формировались новые, расширялись ранее созданные картотеки.

С 1955 г. начал выходить "Информационный Бюллетень" новых публикаций по профилю работы Института.

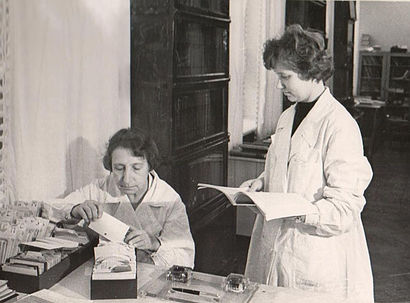

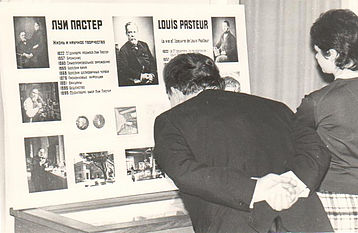

В 1964 г. библиотека получила новое, светлое помещение книгохранилища и отдельное помещение для читального зала. Весь книжно-журнальный фонд был переведен на открытый доступ. В читальном зале постоянно функционировали выставки новых поступлений книг, отечественных, зарубежных и справочно-информационных периодических изданий. Периодически организовывались тематические выставки ("Луи Пастер", "Институт имени Пастера – 50 лет", "Экономика в здравоохранении", "Научная литература стран Африки", "Союзу ССР - 50 лет" и др.).

|

|

тематическая выставка |

Научная библиотека Института являлась членом секции медицинских библиотек г. Ленинграда, а заведующая библиотекой Т.В. Благово – неизменным секретарем бюро секции. Библиотека участвовала во всех смотрах-конкурсах на звание «отличной библиотеки» и неоднократно награждалась грамотами, дипломами и почетными вымпелами Министерства культуры РСФСР и Министерства здравоохранения PCФCP.

На 1-е января 1973 г. Фонд научной библиотеки составлял около 62 тыс. библиотечных единиц.

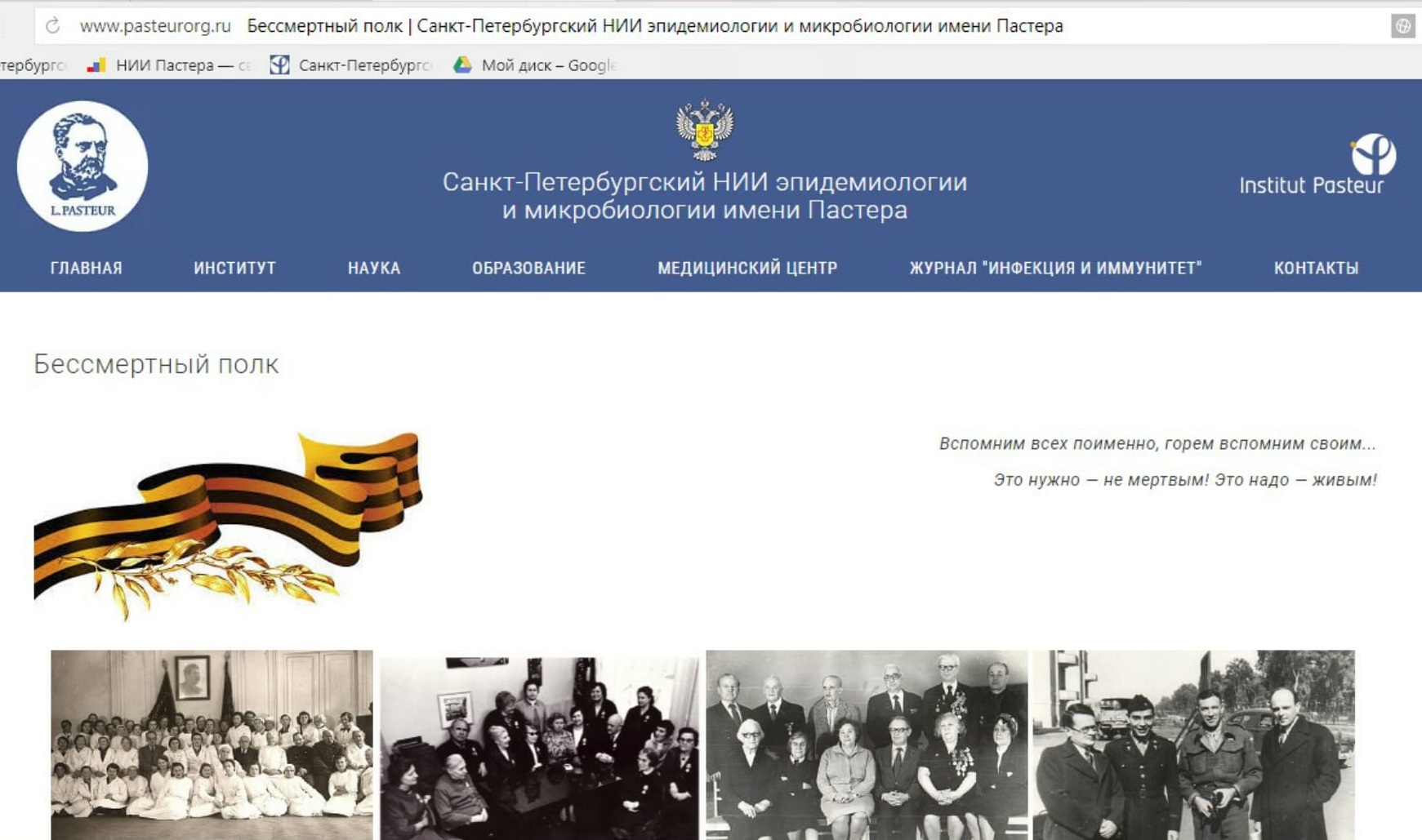

В 1993 г. Институт вступил в Международную Сеть Институтов Пастера. Благодаря этому сотрудничеству научная библиотека и коллектив учреждения получили возможность доступа к электронным базам данных информации Национальной медицинской библиотеки США (всего 3600 источников), а с начала 2014 г. – доступ к полнотекстовым версиям книг и журналов, а также к электронным базам данных, которыми располагает Медиатека (электронная библиотека) Института Пастера Парижа.

Фондом активно пользуются не только сотрудники Института, но также ученые Санкт-Петербурга и врачи санэпидслужбы города и области.

Фондом активно пользуются не только сотрудники Института, но также ученые Санкт-Петербурга и врачи санэпидслужбы города и области.

На основании справочно-информационного фонда Института подготовлено более 120 реферативных сборников и библиографических указателей по наиболее актуальным проблемам инфекционной патологии. Библиотека института неоднократно занимала призовые места в конкурсах медицинских библиотек, а ее сотрудники регулярно награждались дипломами и почетными грамотами.

В числе подписных периодических изданий Института – отечественные научно-медицинские журналы по основным направлениям деятельности Института. С 2011 г. в фонд библиотеки регулярно поступает собственное издание Института – журнал "Инфекция и иммунитет".

Поддерживаются и постоянно обновляются алфавитный и предметный каталоги библиотеки, тематический каталог, ведутся картотеки русскоязычных и иностранных журналов, методических материалов, работ сотрудников института: аналитических обзоров, пособий для врачей и т.п.

В фондах научной библиотеки имеются и зарубежные периодические издания за разные годы: Bulletin WHO, Journal of Clinical Microbiology, Journal of Medical Microbiology, Journal of Virology, Infection and Immunity, Nature, Virology, др. С 1997 по 2002 гг. ряд изданий библиотека получала в дар от Института Пастера Парижа и Центра контроля за заболеваемостью, Америка (CDC): Emerging Infectious Diseases, FEMS Immunology and Medical Microbiology, FEMS Microbiology reviews.

В фондах научной библиотеки имеются и зарубежные периодические издания за разные годы: Bulletin WHO, Journal of Clinical Microbiology, Journal of Medical Microbiology, Journal of Virology, Infection and Immunity, Nature, Virology, др. С 1997 по 2002 гг. ряд изданий библиотека получала в дар от Института Пастера Парижа и Центра контроля за заболеваемостью, Америка (CDC): Emerging Infectious Diseases, FEMS Immunology and Medical Microbiology, FEMS Microbiology reviews.

Осенью 2015 г. в библиотеке был произведен капитальный ремонт. Для решения задач модернизации основных библиотечных процессов ведется работа по созданию электронного каталога с помощью программного обеспечения системы ИРБИС.

Сегодня научно-информационный потенциал библиотеки составляет свыше 63 тыс. единиц хранения. Среди них 24 тыс. научных изданий на русском и иностранных языках, оттиски статей, авторефераты и диссертации.

С 2001 г. по настоящее время библиотекой заведует Семенова Ольга Игоревна.

* * *

К началу Великой Отечественной войны в Ленинграде фиксировались самые низкие показатели по инфекционной заболеваемости населения в стране. Это заслуга хорошо отлаженной работы учреждений противоэпидемической службы города, в число которой входил Институт.

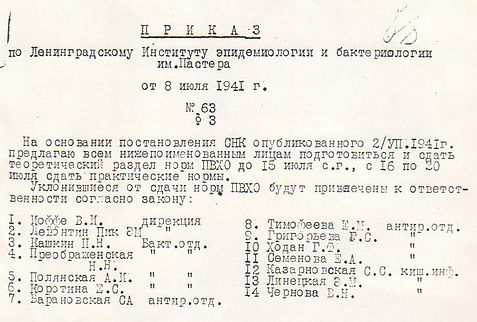

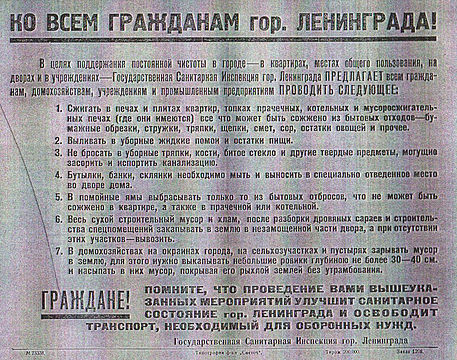

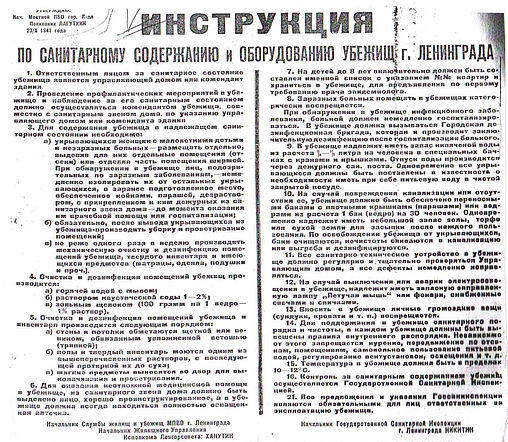

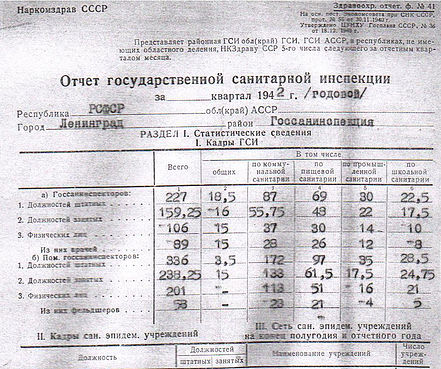

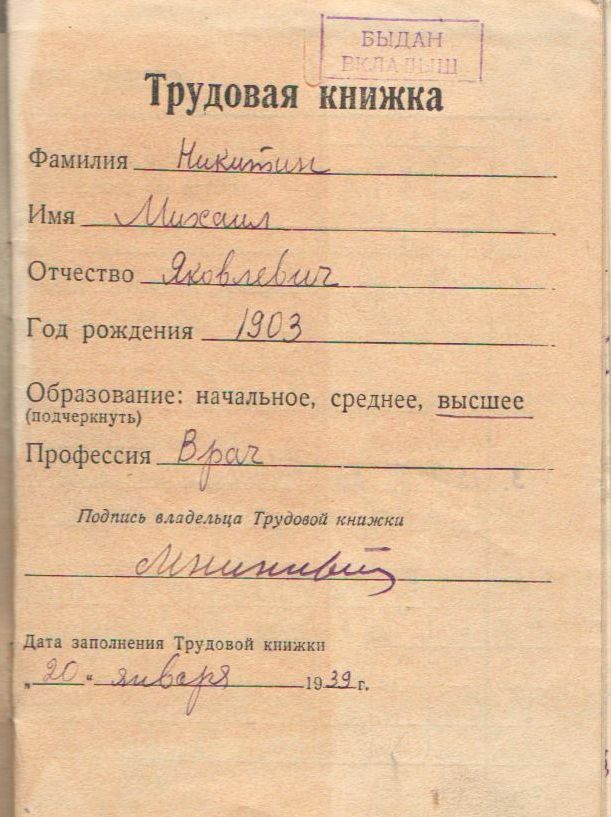

С конца 1941 г., оставаясь единственным научно-практическим учреждением города в области эпидемиологии и микробиологии, на время войны и блокады Ленинграда Институт стал "противоэпидемическим штабом". Противоэпидемическую службу города возглавил заведующий отделом общей эпидемиологии Института Аншелес Илья Маркович, который был назначен и главным эпидемиологом Ленгорздравотдела. Важная роль в обеспечении санитарного и эпидемического благополучия принадлежала Государственной санитарной инспекции, начальником которой в этот период был Никитин Михаил Яковлевич. Основная работа заключалась в сохранении элементарных правил санитарии: организации уборки города, утилизации мусора, выборе мест водозабора питьевой воды, уничтожении грызунов, инспекции пищевых объектов во избежание массовых отравлений и эпидемий. Ввиду непосредственной близости Ленинградского фронта планы противоэпидемических мероприятий координировались с планами противоэпидемической службы и Краснознаменного Балтийского Флота, главным эеидемиологом которого был мобилизованный в ряды действующей армии заместитель директора Института по научной работе Иоффе Владимир Ильич.

Аншелес И.М. |

Никитин М.Я. Никитин М.Я. |

Иоффе В.И. |

В тяжелые дни войны и 900-дневной блокады Ленинграда Институт ни на один день не прекращал своей работы. Сильнейшие морозы зимой 1941-1942 гг., нехватка продовольствия, нарушение работы систем водоснабжения и канализации создали напряженную эпидемическую обстановку в городе. Немцы не скрывали, что важную роль в своих планах покорения Ленинграда они отводили инфекционным заболеваниям, которые, по их расчетам, неизбежно должны вспыхнуть в таких условиях среди населения, и затем распространиться на воинские части, оборонявшие город.

Начиная с осени 1941 г. значительно возросла заболеваемость остро протекавшими расстройствами кишечника, причем более 2/3 этих больных поступали в стационары в состоянии выраженного алиментарного истощения; дизентерийная природа поносов у дистрофиков равно как и у больных цингой была установлена в Институте работами, выполненными под руководством Э.М. Новгородской. Осенью же 1941 г. в кольце блокады, а в феврале 1942 г. в нескольких объектах самого города были выявлены очаги сыпного тифа, причем, как и всегда во время вспышек болели преимущественно дети и подростки. Обширными противоэпидемическими мерами, в которых принимали участие и сотрудники Института, удалось предотвратить рассеивание этой инфекции. В институте была открыта лаборатория по изготовлению сыпнотифозной вакцины. Применение ее, равно как и оригинального препарата Вейгля, показало, что иммунизация убитыми риккетсиями не создает столь прочного иммунитета, как перенесение сыпного тифа. Это явилось основанием для конструирования в дальнейшем вакцины из живых, но ослабленных культур возбудителя.

Своеобразные черты проявили детские инфекции, например корь и скарлатина; во время войны и блокады не наблюдалось сезонных подъемов скарлатины; он наметился лишь осенью 1944 г., вероятно в связи с реэвакуацией детей; в то же время наблюдался резкий подъем кори, заболевания которой почти прекратились с конца 1942 года. Причины пародоксальной динамики скарлатины были подвергнуты во время блокады подробному освещению в монографиях В.И.Иоффе.

Осенью 1942 г. возникла эпидемическая волна острых желтушных заболеваний, лептоспирозная природа которых была расшифрована исследованиями Института. Это был яркий пример военной эпидемии, связанной с прекращением дератизации и исключительно возросшей грызуно-проникаемостью пищеблоков, складских помещений и жилищ.

В открытой в Институте лептоспирозной лаборатории совместно с Институтом Вакцин и сывороток, была приготовлена лечебная сыворотка путем гипериммунизации лошадей. Применение ее оказалось весьма эффективным даже при тяжелом токсическом течении заболеваний. Материалы этой уникальной эпидемии нашли отражение в написанной совместно с клиницистами и патологами монографии, изданной в 1944 году.

В конце 1943 г. в Ленинграде наблюдалась значительная эпидемия гриппа, в связи с чем в Институте была открыта специальная лаборатория, впервые широко применившая под руководством Н.Н. Романенко современные серологические и вирусологические методы диагностики.

Огромное мужество в этих исключительно трудных условиях проявляли научные сотрудники и лаборанты, препараторы и работники административно-хозяйственных служб Института. Выполняя обширные планы оперативной, научно-исследовательской и научно-методической работы, пастеровцы также повседневно под артобстрелами и бомбежками совершали далекие выходы в очаги инфекций для их обследования и ликвидации. Кроме того, наравне со всеми ленинградцами принимали участие в массовых мероприятиях: очистке города от снега и льда, обработке огородов и заготовке дров, расчистке трамвайных путей и др. В невыносимых условиях блокады голодающие люди сумели сохранить необходимых для работы лабораторных животных.

Сотрудники Института продолжали выступать на заседаниях научных обществ, делиться с коллегами богатым опытом организации противоэпидемических мероприятий и, тем самым, способствовать снижению инфекционной заболеваемости в осажденном городе. Летом 1942 г. на одном из первых заседаний терапевтического общества от НИИ им. Пастера был представлен доклад, в котором обобщались результаты работы по расшифровке этиологии острых желудочно-кишечных заболеваний у больных алиментарной дистрофией. Выяснение причин этого заболевания и выбор соответствующих препаратов для лечения позволили спасти жизни тысячам жителей осажденного города.

С приближением линии фронта сотрудники Института, как и все ленинградцы, принимали участие в строительстве оборонительных рубежей на подступах к городу. В связи с участившимися налетами вражеской авиации и артиллерийскими обстрелами во дворе Института было вырыто несколько траншей, а подвальное помещение двухэтажного здания было приспособлено под бомбоубежище.

Во время многочисленных бомбежек и артобстрелов города на небольшую территорию Института многократно падали бомбы и снаряды. Так, только 16 октября 1941 г. во время бомбежки на крыши зданий и территорию попало 50 зажигательных бомб.

Постоянные воздушные налеты и систематические артиллерийские обстрелы потребовали обеспечения усиленной круглосуточной охраны Института. К несению дежурств были привлечены без исключения все сотрудники. На территории в дневное и ночное время дежурила так называемая унитарная команда, в задачу которой входило обеспечение определенных постов по сигналу воздушной тревоги или при начале артиллерийского обстрела. Как и другие предприятия города, Институт организовал рабочий отряд, в задачи которого входила подготовка к уличным боям в случае проникновения неприятеля в город.

унитарная команда (на фото присутствуют): Попова Е.М., Подунова Н.П., Амосенкова Н.И., Нейжборт А.М., Кривоносова К.И., Арбузова В.А., Семенова О.А., Хельбкерг О.О., Рубель Н.Н., Каганская Е.С., нижний ряд - Покровская А.Т., Рубловская Е.С., Каверзнева А.И., Щуднева А.Е.

|

рабочий отряд Института, 1942 г.: Гольдберг Г.М. (комиссар отряда), Красник Ф.Е., Рубловская Е.С., Хельберг О.О., Покровская А.Т., Амосенкова Н.И., Попова Е.М. (командир отряда), Кривоносова К.И., Щуднева А.Е., Подунова Н.П., Каверзнева А.И. рабочий отряд Института, 1942 г.: Гольдберг Г.М. (комиссар отряда), Красник Ф.Е., Рубловская Е.С., Хельберг О.О., Покровская А.Т., Амосенкова Н.И., Попова Е.М. (командир отряда), Кривоносова К.И., Щуднева А.Е., Подунова Н.П., Каверзнева А.И. |

Наряду с противоэпидемической работой в течение всего периода войны и блокады Ленинграда пастеровцы продолжали научные исследования. Их результаты публиковались в специальных сборниках работ ленинградских врачей, переправляемых из осажденного города по Дороге жизни через Ладожское озеро.

В годы войны Институт не прекращал подготовку и усовершенствование врачей – бактериологов и эпидемиологов. Так, например, только на пастеровской станции в 1942-1944 гг. проходили стажировку 12 врачей, заведующих пастеровскими пунктами. Всего же за период войны на рабочих местах в Институте усовершенствовалось 107 врачей, а на курсовых занятиях (32 цикла) – около 700 человек.

Не прекращалась прививочная работа в антирабическом отделе, где за 1941-1945 гг. прививки против бешенства получили около 7 тысяч человек. В течение всего времени работали донорское отделение и производственное предприятие (выпуск противокоревой сыворотки, оспенного детрита и диагностических сывороток). И если в 1942-1943 гг. объем производства несколько сократился, то в 1944-1945 гг. выпуск диагностических, профилактических и лечебных препаратов превысил довоенный уровень. Сотрудники отделения питательных сред изыскали заменители дефицитных материалов и не только полностью обеспечивали потребности Института, но и снабжали средами многие районные бактериологические лаборатории.

Вся эта многообразная противоэпидемическая, научная, методическая и санитарно-просветительная работа проводилась немногочисленным коллективом сотрудников Института, отдававших все свои силы и знания делу обороны родного города. 55 человек работали в Институте в течение всего периода блокады Ленинграда, из них 22 научных сотрудника. Кроме того, 42 человека были призваны в ряды Красной Армии, народного ополчения и МПВО, 57 – эвакуированы, 52 – переведены в другие организации; от голода и вражеских снарядов погибли 42 человека.

сотрудники, работавшие в Институте во время войны, 1945 г.

Высочайшая компетентность специалистов, методическая вооруженность и тесная связь с практикой помогли Институту с честью выполнить свой долг в этот тяжелый для страны и города период. Выполняя функции координационного центра по противоэпидемической защите населения, Институт вместе с санэпидслужбой добился беспрецедентного в истории результата – оперативно ликвидировал эпидемии дифтерии, лептоспироза, сыпного тифа, дизентерии и других инфекций, не допустив их катастрофического распространения среди голодающего населения осажденного города.

Новгородская Э.М., Красник-Орлик Ф.Е., Токаревич К.Н. |

Е.Ф. Эпштейн, С.И. Гольдберг, Т.Н. Касаткина; верхний ряд — К.А. Топлянинова, Н.И. Амосенкова, Е.М. Попова, С.Д. Юлиш, В.Н. Данскер, Н.М. Мельбарт (из архивов Токаревичей, Стояновой Н.А.) |

Имена руководителей учреждения пред- и военного времени – Григорьевой-Беренштейн Эсфирь (Анны) Гершевны (Григорьевны) (директор с 1938 по 1942 гг.), Красник-Орлик Фейги (Фани) Ельевны (Ильиничны) (директор с 1942 по 1948 гг.), а также и всех других сотрудников – навсегда вписаны в историю Института.

* * *

Но работа ученых Института проходила не только в стенах родного учреждения.

В качестве примера можно привести несколько сведений о деятельности ученого Института Смородинцева Анатолия Александровича, который еще в 30-е гг. одним из первых в мире выделил вирус гриппа, а затем основал в Институте школу вирусных вакцин. В 1938 г. его переводят в Москву во Всесоюзный Институт экспериментальной медицины (ВИЭМ), где поручают создать отдел вирусологии.

Смородинцев А.А., Павловский Е.Н., Москва, 1938 г.

|

Смородинцев А.А., Левкович Е.Н., Чумаков М.П., Москва, 1938 г. Смородинцев А.А., Левкович Е.Н., Чумаков М.П., Москва, 1938 г. |

из архива Смородинцевых

После этого А.А. Смородинцева назначают руководителем группы вирусологов 2, 3 и 4-й экспедиций на Дальний восток для создания средств борьбы с клещевым энцефалитом.

В марте 1941 г. за создание вакцины против клещевого энцефалита А.А. Смородинцев, Е.Н. Павловский, Е.Н. Левкович и четверо их молодых сотрудников были награждены Сталинской премией 1-й степени.

|

В 1943 г. А.А. Смородинцев командирован в Северную Африку для работы в составе международной комиссии по поискам бактериологического и химического оружия на складах немецкой армии отступавшего генерала Эрвина Роммеля; в начале 1944 г. этот этап деятельности завершился в Марокко. на фото: крайний слева - Смородинцев А.А.,крайний справа - Соловьев В.Д., Каир, 1944 г. |

* * *

В первые послевоенные годы Институт приступает к осуществлению мероприятий, направленных на ликвидацию санитарно-эпидемиологических последствий войны. Наряду с этим, накопленный опыт побуждал к анализу и обобщению обширных и подчас уникальных материалов, изученных в неповторимых условиях блокированного города. Это было сделано, например, в книге «Лептоспирозная желтуха в Ленинграде во время Отечественной войны и блокады».

В этот период был разработан ряд новых лабораторных методик и экспериментальных моделей, способствовавших углублению понимания сущности инфекционного и эпидемического процессов. В результате многолетних микробиолого-эпидемиологических и экспериментальных исследований был формулирован ряд положений, определяющих основное направление развития эпидемического процесса при острых кишечных инфекциях. Итоги этих работ привели к заключению, что в сумме причин обусловливающих периодическое возникновение подъемов дизентерии Зонне немаловажная роль принадлежит смене ведущего биотипа возбудителя и, вследствие этого, изменению уровня специфической невосприимчивости населения. Установлено далее, что тяжелые заболевания новорожденных, понимающиеся как токсико-септическое состояние были в действительности острыми кишечными инфекциями, этиологически связанными с салмонеллами и энтеропатогенными кишечными палочками.

Благодаря работам Института, в Ленинграде, впервые в стране, была введена обязательная индивидуальная регистрация заболеваний колиэнтеритом, позволившая осуществить систематическое изучение их эпидемиологических закономерностей, Институтом были обоснованы принципы и методические пути исследования кишечных инфекций неустановленной природы. Это привело к обнаружению ранее неизвестных этиологических форм, подробное и разностороннее изучение которых составило новую главу в учении об острых кишечных инфекциях - главу о дизентериеподобных и холероподобных эшерихиозах взрослых и детей.

В целях разработки мероприятий по ограничению коклюшной инфекции в детских коллективах были выяснены особенности ее распространения в различных условиях и факторы, влияющие на длительность вспышек. Этой работе весьма способствовало открытие по инициативе и при участии Института первого в СССР пункта по лабораторной диагностике коклюша; он обеспечил распознавание этой болезни во всех районах города. Систематическое проведение серологических анализов позволило дать характеристику иммунологической структуры населения в отношении коклюша и оценить ее изменения, вызванные широкой иммунизацией.

В связи с напряженной обстановкой в отношении некоторых вирусных инфекций, особенно поражающих детей, в Институте постепенно возрастало долевое значение тематики, выполняемой вирусологическими методами. Развитие исследований по очень сложной проблеме гриппа заключалось в изучении основных эпидемиологических закономерностей этой инфекции, определяющих ее своеобразие, а также в выяснении роли гриппоподобных заболеваний (парагриппа, адено и респираторно-синцитиальной природы) в патологии. Э.А. Фридман была создана оригинальная концепция эпидемиологии гриппа, исходящая из представления об эпидемическом цикле как периоде циркуляции одного антигенного варианта вируса. Это положение в сочетании с анализом материалов, получаемых в результате систематически проводимой вирусологической и серологической разведки, составляет основу осуществления долгосрочных прогнозов заболеваемости и тем самым выполнения Институтом функции опорной базы Регионального центра СССР по гриппу. Многолетнее изучение биологии циркулирующего вируса гриппа позволило описать хронологию его изменчивости, открыть новые биологические метки возбудителя и обеспечить производство необходимыми культурами для приготовления вакцин различного типа, гамма-глобулина направленного действия и диагностических препаратов. Опыт дифференциации гриппоподобных заболеваний, осуществляемый на протяжении ряда лет путем клинико-лабораторных сопоставлений показал иммунологическую и эпидемиологическую независимость их разных этиологических форм, а также ведущее значение аденовирусной и респираторно-синцитиальной инфекции в патологии детей раннего возраста. Оценка предложенного Институтом противогриппозного донорского гамма-глобулина, проведенная совместно с клиницистами, убедила в лечебной эффективности препарата, особенно при гриппе у детей.

Творчески развивая идею Пастера о перспективности применения живых искусственно аттенуированных возбудителей заразных болезней в целях специфической профилактики, Институт разработал и ввел в широкую практику высокоэффективные препараты для активной иммунизации в отношении паротита и кори.

Исследования А.А. Смородинцева и Н.С. Клячко по созданию оригинальной живой вакцины против эпидемического паротита показали, что однократное паранторальное введение этого препарата обеспечивает создание напряженного и стойкого иммунитета у привитых детей без развития клинических реакций на прививку. Вакцина, при условии массового ее применения, способна глубоко влиять на эпидемический процесс, снижая заболеваемость до уровня спорадических случаев. Высокая эффективность противопаротитной вакцины была доказана в условиях не только заблаговременной иммунизации, но и как способ экстренной профилактики после выявления первых заболеваний в коллективах.

Не менее значительными оказались исследования А.А. Смородинцева, Л.М. Бойчук и соавторов по конструированию и применению противокоревой вакцины из ослабленных отечественных штаммов. Было показано, что иммунизация 90% восприимчивого детского населения предотвращаем заболевания и прекращает циркуляцию коревого вируса. С большим эпидемиологическим эффектом было испытано также применение этой вакцины для иммунизации непривитых детей после заноса коревой инфекции в детские коллективы. Все это привело к выводу о реальности ликвидации кори как нозологической формы при осуществлении сплошной вакцинации восприимчивых детей.

По мере снижения показателей инфекционной заболеваемости и введения в практику здравоохранения все более усовершенствованных способов лабораторной диагностики заразных болезней, обнаруживались их своеобразные черты, ранее не обращавшие на себя внимания. В частности, это относится к сыпному тифу, в процессе искоренения которого были выявлены столь значительные эпидемиологические особенности, которые позволили выдвинуть и защитить положение о существовании двух патогенетически различных форм этиологически единой-сыпнотифозной инфекции: классической - эпидемической и спорадической-рецидивной, возникающей вследствие активизации возбудителя длительно сохраняющегося в организме некоторых людей, перенесших сыпной тиф. Согласно этой точке зрения, одиночные случаи повторного сыпного тифа, долевое значение которых возрастало по мере уменьшения числа заболеваний, представляют собою патогенетически и эпидемиологически своеобразную разновидность его, называемую в США и в странах Западной Европы болезнью Брилля- Цинссера.

Ленинградский институт эпидемиологии и микробиологии - самое северное научное учреждение этого профиля в стране. Поэтому, естественно, что его исследования включали изучение краевой инфекционной патологии в Северо-Западном и северном районах Европейской части Советского Союза. Исходя из представлений, что краевую инфекционную патологию и ее своеобразие формируют в основном и наиболее ярко болезни с природной очаговостью, этим формам было уделено особое внимание. В результате проведенных микробиологических, иммунологических и клинико-эпидемиологических исследований, на территории Северо-Запада, в частности в условиях высоких северных широт, было впервые обнаружено существование лептоспирозов, Ку-риккетсиоза, туляремии, орнитоза и других инфекций, гнездящихся в природе. Примененный метод сопряженного картографического анализа соответствующих материалов, в том числе природных и экономических предпосылок, определяющих возможность существования зооантропонозов, способствовал пониманию причин, обусловливающих особенности этих очагов и распространения связанных с ними заболеваний, что заложило основу ландшафтно-эпидемиологического районирования северо-западных областей в отношении данной группы болезней.

Наряду с этим совместная работа Института с санэпидстанциями, обнаружила в некоторых областях сочетанные и сопряженные очаги ряда нозоформ. Была показана также определенная тенденция некоторых болезней с природной очаговостью заключающаяся в возрастании значения их хозяйственных очагов. В связи с этим были сформулированы общие положения о зооантропонозах профессионального характера и их эпидемиологических особенностях, определены группы, подвергающиеся наибольшему риску инфицирования в процессе выполняемой работы и рекомендованы мероприятия, направленные на предотвращение профессионального заражения.

Научная разработка вопросов, объединяемых проблемой специфической диагностики, профилактики и терапии завершается промышленным освоением новых препаратов предприятием института, выпускающим более семидесяти наименований дизгностикумов, вакцин и гамма-глобулинов. Этими препаратами широко пользовалась санитарно-эпидемиологическая сеть Советского Союза и некоторых зарубежных стран.

В послевоенный период сотрудники Института были авторами четырех монографий и издали коллективное пособие по эпидемиологии, в котором обобщен их опыт изучения инфекционных болезней и участие в воздействии на эпидемический процесс.

В июле 1952 г. на основании постановления Министров РСФСР от 12 апреля 1952 г. Институт перешел в ведение Министерства здравоохранения РСФСР; ему было присвоено звание – Ленинградский научно-исследовательский институт эпидемиологии, микробиологии и гигиены имени Пастера.

|

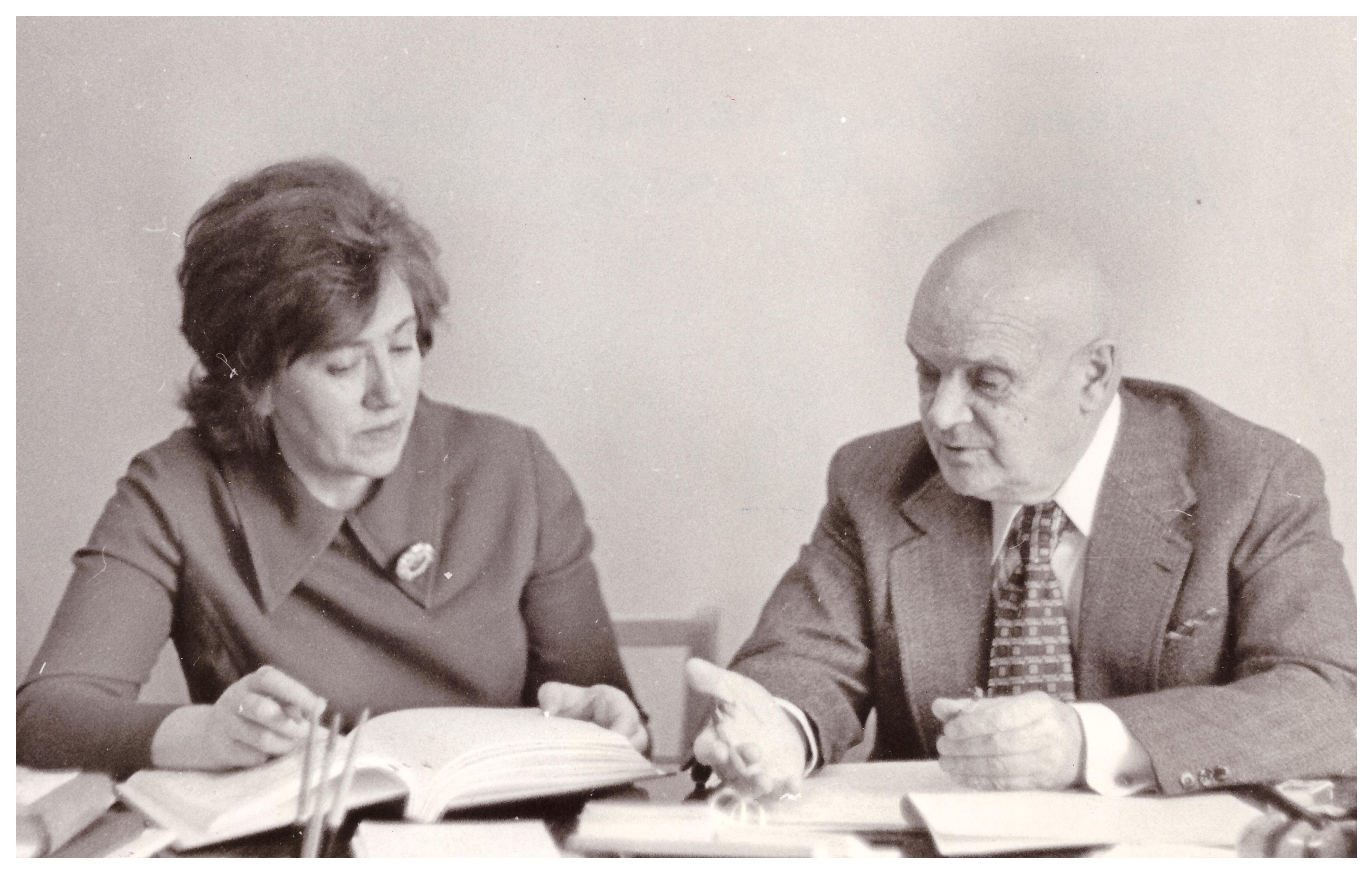

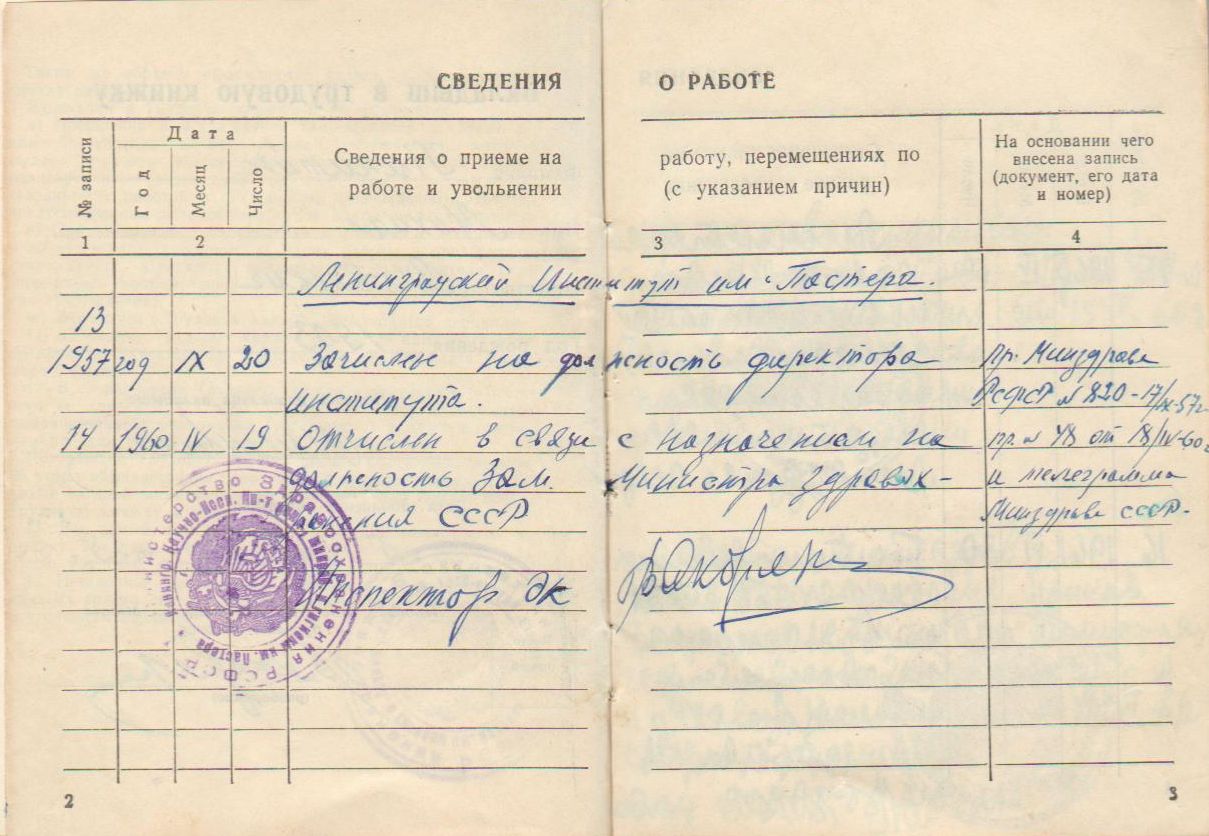

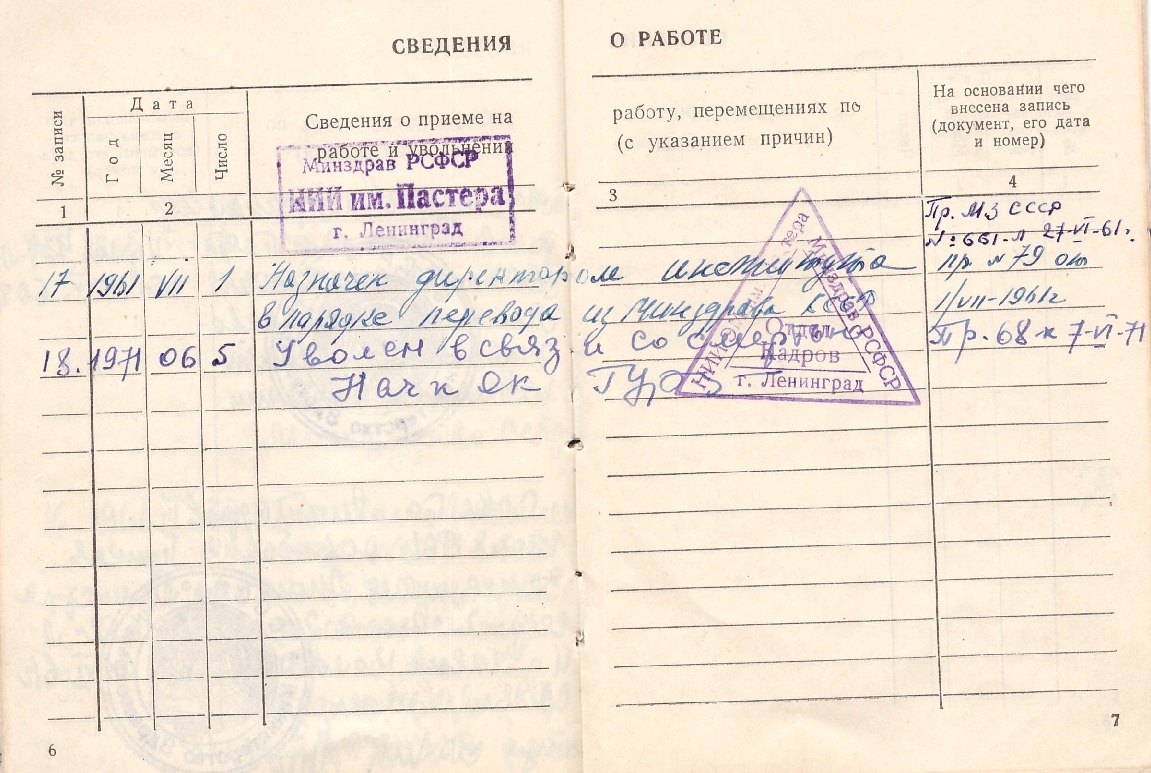

В 50–60-е гг. под руководством директоров Иванова Никифора Павловича (директор с 1948 по 1957 гг.), Никитина Михаила Яковлевича (директор с 1957 по 1960 и с 1961 по 1971 гг.) и Михайлова Ивана Федоровича (директор с 1960 по 1961 гг.) Институт вошел в число мировых лидеров по проблемам кишечных инфекций – шигеллезов, сальмонеллезов, эшерихиозов (Новгородская Э.М., Авдеева Т.А., Арбузова В.В., Чахутинская М.Г., Сапожникова В.А., позже – Хазенсон Л.Б., Сафонова Н.В., Геннадьева Т.Я., Карягина Е.И., Вассер Н.Р. и др.), детских бактериальных инфекций (Склярова Н.Н., Ильинская Л.А., Козлова Н.А., Виноградова Е.С., Егорова Т.Д.), полиомиелита и энтеровирусных инфекций (Котлярова Х.С., Клячко Н.С., Идина М.С., Галко Н.В., Автушенко Л.А., Ползик Т.П.), респираторных вирусных инфекций (Романенко Н.Н., Фридман Э.А.) и природноочаговых болезней (Токаревич К.Н., Красник Ф.Е., Попова Е.М., Вершинский Б.В., Дайтер А.Б., Амосенкова Н.И.). Так, к примеру, трудами Новгородской Э.М. и ее учеников выявлены новые расы энтеропатогенных кишечных палочек; независимо от зарубежных ученых открыты новые возбудители шигеллезов (получившие позже наименование шигеллы Бойда); дана развернутая характеристика острых кишечных инфекций у детей раннего возраста. Это позволило разработать и внедрить в практику систему мер специфической диагностики, лечения и профилактики колитов и энтеритов и в 10 раз снизить смертность от них среди детей первого года жизни. |

Никитин М.Я. Никитин М.Я. |

на фото присутствуют: Красник-Орлик Ф.Е., Токаревич К.Н., Попова Е.М.,

на фото присутствуют: Красник-Орлик Ф.Е., Токаревич К.Н., Попова Е.М., на фото присутствуют: Хазенсон Л.Б., Токаревич К.Н., Новгородская Э.М. и др. (из архива Нифонтовой А.И.)

Попова Е.М., Виноградова Е.С., верхний ряд: Авдеева Т.А., Кривоносова К.И. и др., середина 60-х гг.

|

Красник-Орлик Ф.Е. (из архивов Токаревичей, Стояновой Н.А.)

|

Амосенкова Н.И., Попова Е.М., Токаревич К.Н., Красник-Орлик Ф.Е., Дайтер А.Б. и др. (из архивов Токаревичей, Стояновой Н.А.) |

|

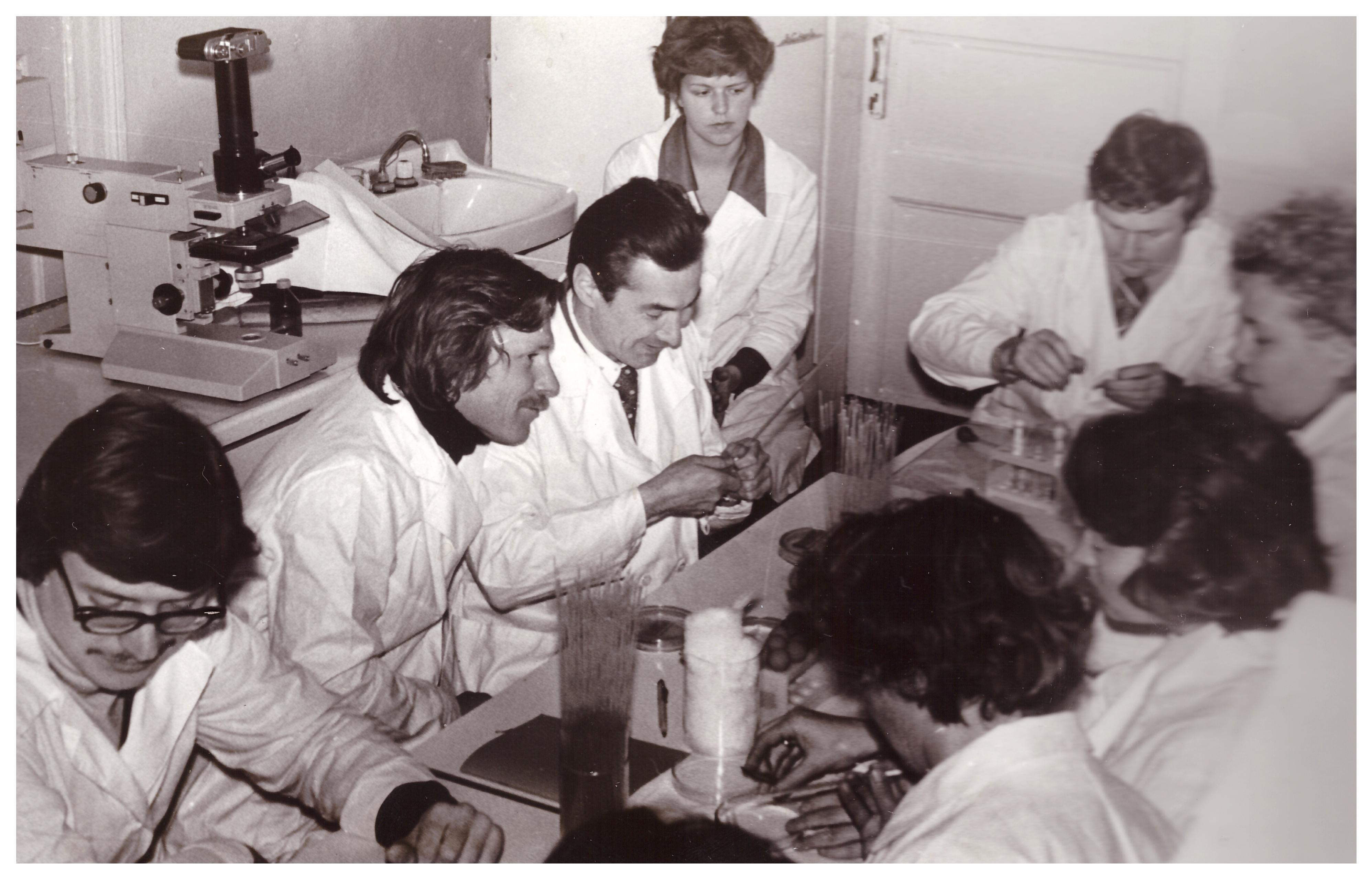

Под руководством директора Института Никитина Михаила Яковлевича (директор с 1957 по 1960 и с 1961 по 1971 гг.) создается донорский отдел и цеха по производству коревой вакцины, гриппозной инактивированной вакцины, вакцин против паротита и кори, препаратов крови специфических иммуноглобулинов направленного действия, диагностических препаратов. Это было единственное предприятие в стране, производящее специфические иммуноглобулины. Министерство здравоохранения СССР отмечало высокое качество и большую востребованность препаратов. За разработку и внедрение в практику здравоохранения оригинальных отечественных живых вакцин против кори и свинки, а также за производство противогриппозного, противооспенного и противостолбнячного гаммо-глобулинов из крови иммунизированных доноров в 1968 г. Институт был удостоен диплома ВДНХ первой степени, а авторы препаратов (в том числе, М.Я. Никитин) были награждены золотой, серебряной и шестью бронзовыми медалями.

В 60-е гг. академиком Смородинцевым Анатолием Александровичем и его коллегами были созданы оригинальные вакцины против кори и эпидемического паротита, разработана и внедрена система их вакцинопрофилактики. Эти работы принесли Институту международную известность. Крупный вклад в их разработку внесли Бойчук Л.М., Шикина Е.С., Клячко Н.С., Мешалова В.Н., Тарос Л.Ю., позже – Васильева Г.А., Нифонтова А.И., Смородинова И.П. Проводились исследования по серомониторингу и совершенствованию вакцин для профилактики детских вирусных инфекций. Были открыты лаборатории интерферона (Иовлев В.И.), клещевого энцефалита (Камалов И.И.), иммуноморфологии (Полоцкий Ю.Е.), основан инфекционный диспансер и развернуты работы по клиническим испытаниям лекарственных средств (Злыдников А.М., Кубарь О.И.).

|

Русецкая Н.С., Сокова Н., Скрипинская К.В., Петрова М.А., Мешалова В.Н., |

Перадзе Т.В, Александрова Г.И., Смородинцев А.А., Бехтерева Н.П.,

19 апреля 1986 г. (85-летие А.А. Смородинцева, из архива Смородинцевых) |

С 1963 г. Институт принимает участие в осуществлении программ Всемирной организации здравоохранения в странах Азии, Африки и Латинской Америки (Кения, Уганда, Танзания, Сомали, Нигерия, Конго, Монголия, Индия, Бирма, Иран, Непал, Мозамбик, Куба, Бангладеш, Йемен и др.). В эти годы в институте сформировалась целая плеяда молодых ученых, многие из которых направлялись на работу в ВОЗ за рубеж.

на фото присутствуют: Токаревич К.Н., Попова Е.М., конец 1960-х гг.

XIV Всесоюзный съезд эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов, 1964 г. (на фото присутствуют: Новгородская Э.М., Смородинцев Ан.А. ,

Чумаков М.П., Быстрякова Л.В., Башенин и др., из архива Новгородской Э.М.)

рис. лаборатория детских вирусных инфекций (на фото присутствуют: нижний ряд: Филиппова З.П. (первая слева), Шикина Е.С. (третья слева), Мешалова В.Н. (пятая слева), Соколовская А.М. (шестая слева), Бойчук Л.М. (пятая справа), Чимирс А. (вторая справа), Нифонтова А.И. (первая справа), верхний ряд: Петрова М.А. (первая слева), Сапогова Н.А. (вторая слева), Смородинова И.П. (четвертая слева), Белова (пятая слева), Васильева Г.А. (шестая справа), Скляровская Л.Г. (пятая справа), Иовлев В.И. (четвертый справа), Русецкая Н.С. (первая справа)и др., из архива Нифонтовой А.И.), 1968 г.

из архивов Токаревичей и Стояновой Н.А.

* * *

Под руководством директора Михаила Яковлевича Никитина также была осуществлена реконструкция одного из старых лабораторных корпусов, где разместился цех гамма-глобулина, оснащенный современным оборудованием. В 1964 г. завершается строительство нового шестиэтажного здания на ул. Скороходова, 15 (ныне Большая Монетная) – лабораторного корпуса, в котором разместились отделы и лаборатории, научная библиотека и техническая служба. Сегодня здесь располагается Медицинский центр Института и ряд лабораторий.

Медицинский центр – многопрофильное медицинское подразделение, обладающее эксклюзивной лабораторной базой и широким спектром современного оборудования, что позволяет оказывать гражданам лечебно-диагностическую и профилактическую помощь на самом высоком уровне с использованием всех современных методов диагностики (цитологических, серологических, бактериологических, молекулярно-биологическ. Центр участвует в обеспечении плановых научно-исследовательских работ учреждения, выполняя исследования по клиническим испытаниям новых средств профилактики и лечения инфекционных болезней (с 2015 г. главный врач – Миличкина Анжелика Марсовна).

* * *

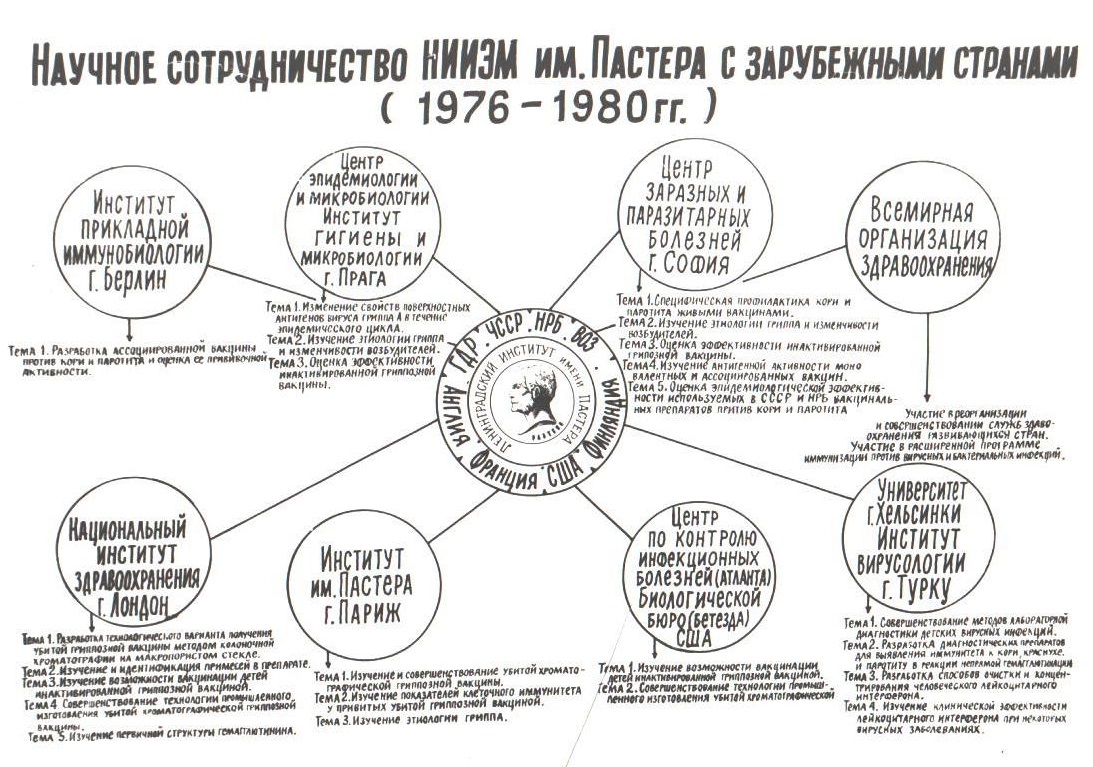

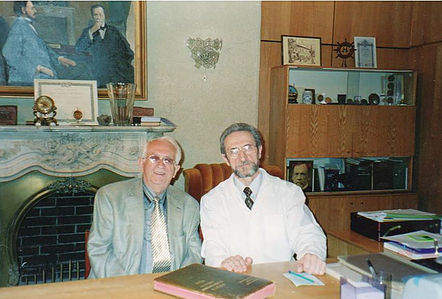

В 1970 г. в Институте создан научно-организационный отдел (с 1979 г. его руководителем назначен Могучий Анатолий Михайлович). Значительное место в работе учреждения стали занимать научные исследования, проводимые совместно с зарубежными странами. Комплексная работа со странами СЭВ (ЧССР, ВНР, НРБ и ГДР) включала научные исследования в области эпидемиологии и профилактики ряда инфекционных заболеваний и в первую очередь гриппа, детских вирусных инфекций, а также природноочаговых болезней. Широко развернуты исследования по созданию высокоактивного человеческого интерферона для лечения различных вирусных заболеваний и ряда злокачественных новообразований. При содействии финских ученых проводится периодический контроль активности получаемых серий интерферона в соответствии с международным стандартом. Большую помощь Институт оказывал ГДР в организации производства живой коревой вакцины. Многолетнее научное сотрудничество с НРБ позволило создать болгарскую вакцину против паротита «София-6» и снизить заболеваемость в стране более чем в 10 раз. Осуществляется сотрудничество с ЧССР, Великобританией и США по изучению этиологии и вакцинопрофилактики гриппа. Имеет место активный обмен препаратами, штаммами вирусов гриппа и научной информацией (оттиски статей, сборники трудов, доклады специалистов). Проводятся совместные исследования по разработке технологии и созданию инактивированных вакцин для профилактики гриппа у детей. Изучается этиология, природная очаговость и эпидемиология геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

на фото присутствуют Могучий А.М., Перадзе Т.В., Жебрун А.Б., Дайтер А.Б. и др.

|

Жебрун А.Б., Могучий А.М., Антонов Б.И., Рыкушин Ю.П., Слатин Е.А. Жебрун А.Б., Могучий А.М., Антонов Б.И., Рыкушин Ю.П., Слатин Е.А. |

на фото присутствуют: нижний ряд: Авдеева Т.А. (первая слева), Могучий А.М. (второй слева), верхний ряд: Кутузова Г.М.,Михайлова Л., Виховская. и др.

50-летие Института в Академии наук, 1973 г., из архива Нифонтовой А.И.

В 70–80-е гг. под руководством директора Перадзе Тамаза Владимировича (директор с 1971 по 1992 гг.) Институт выступил лидером в области вакцинопрофилактики гриппа – была получена безвредная хроматографическая инактивированная гриппозная вакцина с высокой иммунологической активностью (Фридман Э.А., Бичурина М.А., Никитина Л.Е., Бохневич Г.М., Брянцева Е.А., Железнова Н.В., Полянская Н.Ю., Чубарова Н.И. и др.), создан первый вариант такой вакцины для детей (Носков Ф.С., Жебрун А.Б. и др.), усовершенствованы схемы химиотерапии и химиопрофилактики гриппа.

Железнова Н.В. Колесникова Е.Н., Железнова Е.Н., Токаревич Н.К. (середина 1970-х гг.)

(из архива Железновой Н.В.)

верхний ряд: Железнова Н.В., Биткова А., Тухватулина Р., средний ряд: Чубарова Н.И., Брянцева Е.А.,

Розаева Н.Р., Логинова Г.И., Каплун И.Я., Полянская Н.Ю., Григорьева Е., Зборовская С., Пунда Н.,

Галкина Л.Ю., нижний ряд: Калинина З.И., Никитина Л.Е., Масленникова Л.К., Фридман Э.А., Бичурина М.А., 1983 г.

В 1972 г. в ознаменование 150-летия со дня рождения Пастера по инициативе Перадзе Т.В. была выпущена памятная медаль и на фасаде здания Института на ул. Мира, 14 была размещена мемориальная доска Луи Пастеру (архитектор – Милорадович Т.Н., скульптор – Лазарев Л.К.). Эта мемориальная доска переустановлена на здание шестиэтажного лабораторного корпуса, который был построен на месте прежнего двухэтажного особняка по ул. Мира, 14 (строительство и ввод в действие здания – с 1983 по 1987 гг.; проект разработан в мастерской № 3 ЛенНИИпроекта; главный архитектор проекта – Юшманова Э.Н.).

|

церемония открытия мемориальной доски Луи Пастеру, 1972 г. |

здание Института, построенного в 1987 г.

В 1999 г. на фасаде здания Института (ул. Мира, 14) установили мемориальную табличку, посвященную памяти Перадзе Т.В. (к 70-летию со дня рождения ученого).

В 1973 г. в учреждении начинает работать Республиканская проблемная комиссия по проблемам острых кишечных инфекций. В этот же период учеными был внесен существенный вклад в развитие системы эпидемиологического надзора за корью, эпидемическим паротитом, туберкулезом. Институт выступил инициатором и организатором программы ревакцинации против кори, добившись в итоге, включения ревакцинации в национальный календарь прививок (Облапенко Г.П., Рыкушин Ю.П., Мухина Л.П. и др.).

|

|

|

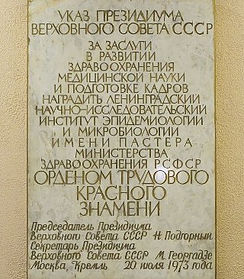

20 июля 1973 г. Указом Верховного Совета

СССР Институт награжден Орденом Трудового Красного Знамени - за заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и подготовке кадров |

|

К середине 1970-х гг. научное сотрудничество Института с зарубежными странами и ВОЗ ведется по следующим направлениям:

"Изучение и совершенствование убитой хроматографической гриппозной вакцины"; "Изучение показателей клеточного иммунитета у привитых убитой гриппозной вакциной"; "Изучение этиологии гриппа" (Институт им. Пастера, Париж, Франция); «Разработка технологического варианта получения убитой гриппозной вакцины методом колоночной хроматографии на макропористом стекле"; "Изучение и идентификация примесей в препарате"; "Изучение возможности вакцинации детей инактивированной гриппозной вакциной"; "Совершенствование технологии промышленного изготовления убитой хроматографической гриппозной вакцины"; "Изучение первичной структуры гемагглютинина" (Национальный институт здравоохранения, Лондон, Великобритания); "Разработка ассоциированной вакцины против кори и паротита и оценка ее прививочной активности (Институт прикладной иммунологии, Берлин, Германия); "Изменение свойств поверхностных антигенов вируса гриппа А в течении эпидемического цикла"; "Изучение этиологии гриппа и изменчивости возбудителей"; "Специфическая профилактика кори и паротита живыми вакцинами"; "Изучение этиологии гриппа и изменчивости возбудителей"; "Оценка эффективности инактивированной гриппозной вакцины"; "Изучение антигенной активности моновалентных и ассоциированных вакцин"; "Оценка эпидемиологической эффективности используемых в СССР и НРБ вакцинальных препаратов против кори" (Центр заразных и паразитарных болезней, София, Болгария); "Оценка эффективности инактивированной гриппозной вакцины" (Центр эпидемиологии и микробиологии Института гигиены и микробиологии (Прага, Чехия); "Изучение возможности вакцинации детей инактивированной гриппозной вакциной; "Совершенствование технологии промышленного изготовления убитой хроматографической гриппозной вакцины" (Центр по контролю инфекционных болезней (Атланта, США), Биологическое бюро (Бетезда, США); "Совершенствование методов лабораторной диагностики детских вирусных инфекций"; "Разработка диагностических препаратов для выявления иммунитета к кори, краснухе и паротиту в реакции непрямой гемагглютинации"; "Разработка способов очистки и концентрирования человеческого лейкоцитарного интерферона"; "Изучение клинической эффективности лейкоцитарного интерферона при некоторых вирусных заболеваниях" (Университет г. Хельсинки, Институт г. Турку, Финляндия). В рамках взаимодействия с ВОЗ Институт принимает активное участие в реорганизации и совершенствовании служб здравоохранения развивающихся стран и в расширенной программе иммунизации против вирусных и бактериальных инфекций.

В 1977-1982 гг. в Институте развернуты новые направления иммунодиагностических исследований, созданы препараты для экспресс-методов диагностики ряда инфекций, таких как РНГА, ИФА, ПЦР (Баяр Г.А., Кашкина Г.Б., Вербов В.Н. и др.).

памятная медаль, выпущенная Ленинградским Монетным двором к 150-летию Л. Пастера (автор - медальер Королюк А.А.) |

В 1982 г. сотрудники лаборатории биофизики и биохимии под руководством Носкова Ф.С. участвовали в подготовке уникального эксперимента "Таврия", проведенного летчиками-космонавтами Леонидом Поповым, Александром Серебровым и Светланой Савицкой на борту орбитального комплекса "Салют - 7" – "Союз Т-5" – "Союз Т-7". Приготовленные в Институте антигены вируса гриппа были подвергнуты изоэлектрическому фокусированию в борат-полиольном буфере. В результате эксперимента подтверждено повышение степени очистки биологически активных веществ в невесомости приблизительно в 10 раз по сравнению с наземными условиями; достигнуты высокие скорость и производительность процесса, для некоторых видов веществ – в сотни раз. Экипаж первой советско-французской космической экспедиции взял с собой на борт корабля "Союз Т-6" пастеровскую медаль. В память о том, что медаль побывала на борту орбитального комплекса "Салют - 7" – "Союз Т-5" – "Союз Т-7" Институту был передан космический вымпел, на котором стоят оттиски печатей, подтверждающих его пребывание на орбите с автографами космонавтов Владимира Джанибекова, Александра Иванченкова и Жан-Лу Кретьена. Идентичные экземпляры космического вымпела с пастеровской медалью хранятся в музеях космонавтики в Звездном городе и в Париже. |

| С 1976 по 1993 гг. (период руководства лабораторией детских вирусных инфекций Александра Анатольевича Смородинцева – сына Анатолия Александровича Смородинцева) были проведены научные исследования по восстановлению вакцинного штамма «Орлов» вируса краснухи. Доказана полная безвредность и обосновано повторное введение с 1981 г. в практику здравоохранения вакцины «Ленинград-3» против эпидемического паротита. Многолетними исследованиями была доказана необходимость ревакцинации детей против кори и эпидемического паротита, которая при поддержке московского ГИСК им. Л.А. Тарасевича была введена с 1986 г. в нашей стране как обязательная для всех детей перед поступлением в школу. Это ликвидировало в стране детскую смертность от коревых осложнений и снизило заболеваемость корью до спорадического уровня. |  лаборатория детских вирусных инфекций, 1976 г. (на фото присутствуют: Иовлев В.И., Сапогова Н.А., Мешалова В.Н., Смородинова И.П., Деринг Л., Екимова Е., Петрова М.А., Филиппова З.П., Широких Г., Лыскова Е.П., Смородинцев Ал. А., Русицкая Н.С., Шилова О.Ю., Фирсов С.Л., Зотин В.В., Степанов А.Н. и др., из архива Нифонтовой А.И.) лаборатория детских вирусных инфекций, 1976 г. (на фото присутствуют: Иовлев В.И., Сапогова Н.А., Мешалова В.Н., Смородинова И.П., Деринг Л., Екимова Е., Петрова М.А., Филиппова З.П., Широких Г., Лыскова Е.П., Смородинцев Ал. А., Русицкая Н.С., Шилова О.Ю., Фирсов С.Л., Зотин В.В., Степанов А.Н. и др., из архива Нифонтовой А.И.) |

Жебруном А.Б. с сотрудниками были выполнены приоритетные научные разработки, приведшие к созданию новой области биотехнологии – тонкой иммунохимии. Был создан целый ряд антиглобулиновых реагентов на основе белка А золотистого стафилококка для ИФА, аффинной хроматографии, реакции коагглютинации (Рощина Н.Г., Хазенсон С.Л.). С 1982 г. в Институте налажено экспериментальное производство этих препаратов, действующее по настоящее время.

Рыкушин Ю.П,, 1976 г. Рыкушин Ю.П,, 1976 г. |

верхний ряд: Каюмов В.Г., Беляев А., Хазенсон С.Л., Чистяков А., Рощина Н.Г., Баяр Г.А., Жебрун А.Б., Барашкова Л.Н., Гончарова Л.Б, Галко Н.В. и др.

нижний ряд (сидят): Писарева Т.А., Шапилов О.Д., Крашенюк А.И., Вашукова С.С., Макарова Н., Носков Ф.С. и др. |

Постановлением Министерства здравоохранения от 10 декабря 1991 г. учреждение переименовано в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Государственного Комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации.

В этот же период известность в СССР и в мире приобрели труды сотрудников Института в области медицинской географии (Вершинский Б.В.), изучения болезней, общих для человека и животных (Токаревич К.Н., Дайтер А.Б., Токаревич Н.К., Стоянова Н.А., Ценева Г.Я., Куляшова Л.Б.). Трудами Хазенсона Л.Б. и его учеников (Сафонова Н.В., Голутва Н.К., Кафтырева Л.А., Романенкова Н.И., Вашукова С.С. и др.) расширены исследования по проблеме кишечных инфекций, эпидемиологии инфекций, управляемых средствами вакцинопрофилактики (Мухина Л.П.).

Стоянова Н.А. Ценева Г.Я., Буйневич Ю., Куляшова Л.Б., Дмитриева Г.

на фото Дайтер А.Б., справа – с коллегами (из архива семьи Дайтеров)

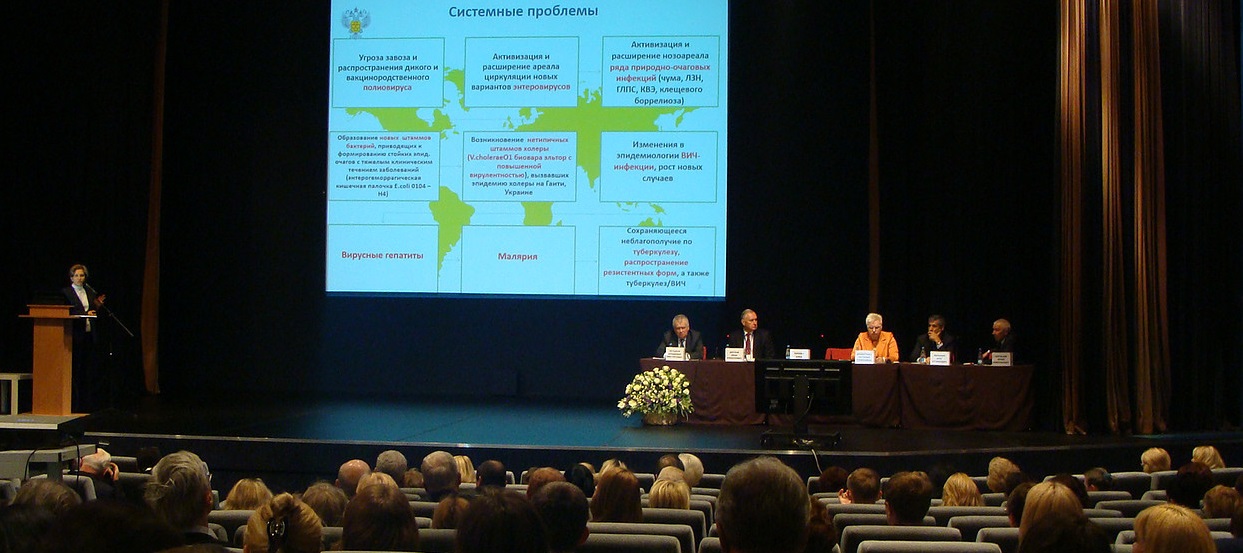

Новый импульс получили работы ученых в области теории и практики эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями (работы Рыкушина Ю.П., касающиеся решения проблем ликвидации и элиминации инфекций, а также разработке практических программ). По инициативе Института в стране реализована Программа ревакцинации против кори, дано обоснование для внедрения ревакцинации против эпидемического паротита. Учреждение внесло существенный вклад и в борьбу с эпидемией дифтерии 1992-1997 гг. в России, добившись рационализации схемы прививок и улучшения элементов эпиднадзора за этой инфекцией.